Che cosa penserebbe il M° Funakoshi del karate-do praticato oggi?

Quando abbiamo trovato sotto l’albero di Natale della redazione una macchina del tempo, non abbiamo avuto dubbi su come collaudarla. L’unica incertezza era se ritornare noi nella Tokyo del dopoguerra oppure invitare il maestro Funakoshi nella nostra epoca. Data la crisi degli alloggi nel Giappone degli anni 40, abbiamo deciso che al maestro non sarebbe dispiaciuto un viaggetto in Europa, un continente che non aveva mai conosciuto.

Siamo riusciti a convincerlo grazie alla collaborazione del console giapponese a Milano, che ringraziamo per la sua opera di intermediatore e traduttore. Il maestro Funakoshi era ed è un uomo all’antica, attaccato alla tradizione e molto rispettoso dell’autorità di un diplomatico, emanazione comunque del potere imperiale. Lo interessava inoltre la prospettiva di concedere un’intervista a un giornale occidentale.

Sarei stato disposto a uccidere e a morire per il maestro e per il karate-do.

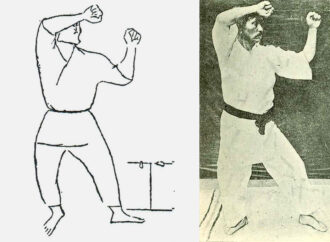

«Mi hanno già intervistato all’epoca in cui quel matto di Choki Motobu ha avuto la bella idea di sfidare un pugile su un ring. Poi il giornalista ha pubblicato la mia foto e la gente ha pensato che fossi io quel karateka. Motobu non mi ha più rivolto la parola. Figurarsi se io mi sarei prestato a coprire di ridicolo me stesso e il karate-do.»

Ho taciuto, temendo che se gli avessi rivelato in anticipo la svolta presa dal suo amato karate negli ultimi 50 anni, soprattutto in Occidente, avrebbe declinato il mio invito.

Il maestro ha aggiunto: «Lei mi ha detto che mi porterà in due dojo della sua città. Sono molto interessato a vedere la vostra interpretazione del karate-do e mi spiace soltanto che il mio amato figlio Yoshitaka non sia vissuto abbastanza per accompagnarmi in questa esperienza». Gli occhi del maestro si sono inumiditi e per distrarlo gli ho rivolto subito una domanda.

«Quando è mancato Suo figlio? Che importanza ha avuto per lo sviluppo del karate?»

«È mancato esattamente un anno fa, nel novembre 1945. Aveva solo 39 anni! Orgoglioso e patriota qual era, non ha voluto curarsi nell’ospedale americano. Io ormai sono vecchio, ho quasi 80 anni, ma Gigo, anche se era malato, aveva il fuoco dell’anima nel suo karate. Il suo sanbon geri e i suoi kata sono indimenticabili per chi li ha visti».

«Nel mio Paese, maestro, ci sono molti dojo intitolati a Lei e anche a Suo figlio».

Il maestro è la rappresentazione vivente del paradigma degli antichi per i quali mostrare stupore era indecoroso. Non batte ciglio neppure quando saliamo insieme sulla capsula del tempo, un mezzo di trasporto certo inconsueto ai suoi tempi e tutto sommato anche ai nostri. È più colpito alla vista di Piazza Gae Aulenti, nella quale ci teletrasportiamo in un batter d’occhi.

«È sorprendente come voi europei vi siate ripresi in fretta dalle rovine della guerra. È passato solo un anno e questa piazza meravigliosa non mostra segni di bombe o di incendi. Forse Milano non è stata bombardata?»

Il console, che è ovviamente ignaro del salto temporale, risponde stupito prima che io abbia il tempo di trovare una risposta soddisfacente.

«Maestro Funakoshi, Milano è stata rasa al suolo nel 1943, ma in 70 anni è stata ricostruita più volte. Mi scusi l’indiscrezione, maestro, ma quanti anni ha?» «Ho 78 anni»

«Allora era un bambino durante la seconda guerra mondiale…»

«Purtroppo no. Mi sembra ieri quando alcuni dei miei migliori allievi sono venuti a salutarmi. Partivano per il Pacifico e non li ho più rivisti.»

Il console è sbalordito e deve nutrire seri dubbi sulla lucidità del Maestro.

Per distrarre entrambi faccio presente che è ora di pranzo e che siamo attesi al ristorante Iyo, in zona Sempione. Senza batter ciglio il maestro sale sulla Toyota Lexus 500 di rappresentanza del consolato, osservando solo che non c’è confronto con le poche automobili che vede in giro per Tokyo.

Nel ristorante lo scambio di occhiate stupite col personale è davvero eloquente. Il maestro Funakoshi per l’occasione veste all’occidentale, ma sembra (ed è) un uomo di un altro tempo. Cammina scivolando sul terreno, senza mai sollevare i piedi dal suolo, ed ha qualcosa di etereo.

Un giovane cameriere gli propone il tipico menu di nove portate e il maestro fa un commento sull’opportunità di rispettare le ristrettezze della guerra appena conclusa. Ci deve essere qualche difficoltà di comunicazione, perché il cameriere ripete la proposta in perfetto italiano. Il console traduce e Funakoshi replica il rifiuto, questa volta motivandolo con la dieta rigorosa che un anziano come lui deve seguire.

Il maestro mangia in assoluto silenzio mentre il console lo informa che ci sono numerosi ristoranti giapponesi a Milano. Funakoshi sorride lievemente e risponde che nella sua famiglia, un po’ all’antica, non era consuetudine parlare di cibo. Soprattutto a tavola. Colgo l’occasione al volo.

«Funakoshi Sensei, si dice che da giovane lei fosse molto intransigente nel rispetto della tradizione e anche un po’ ribelle. È vero che rinunciò a diventare un medico perché le era stato imposto di tagliare i capelli?»

Il maestro abbozza un lieve sorriso. Finisce di masticare il sushi prima di rispondere.

«Il tuo aspetto rivela chi sei e da dove provieni. I miei antenati e la mia famiglia per me venivano prima delle mie ambizioni personali e poi, forse, è stato il destino a farmi diventare maestro elementare. Ho potuto aiutare migliaia di giovani, proprio come se fossi diventato un dottore, e ho avuto più tempo per studiare e poi insegnare il To-de. Il karate-do voglio dire, ma ripensando a Okinawa mi è venuto in mente il nome antico.»

«Lei ha cominciato la pratica a dodici anni, sotto la guida del maestro Anko Asato, allenandosi segretamente di notte. Qual era lo stato d’animo di un ragazzo di Okinawa che si accostava a quell’arte, ancora quasi clandestina? È vero che saliva sul tetto della sua casa brandendo una stuoia per sfidare i tifoni?»

Il console sembra affascinato, anche il cameriere si ferma ad ascoltare. Al maestro luccicano gli occhi.

«Lei deve aver letto la mia autobiografia, dato che conosce la mia vita meglio di me, che comincio a dimenticare molte cose. Quel periodo mi sembra un sogno… Cosa provavo? Orgoglio e rispetto. Sarei stato disposto a uccidere e a morire per il maestro e per il karate-do, ma in fondo ero solo un ragazzo. I ragazzi sono impetuosi e appassionati, anche il mio Gigo era così e per questo gli ho perdonato molti colpi di testa…Asato San mi faceva ripetere un solo kata forse per tutta la notte, senza mai una parola di incoraggiamento o una correzione. Sussurrava soltanto: “Ancora”. E per tre anni ho studiato il kata Kushanku. Asato San diceva anche: “Mani e piedi come spade”. Mai lasciarsi toccare dall’avversario. Ma io di avversari non ne avevo, ero il suo unico allievo…».

«Poi ha incominciato a prendere lezioni dal maestro Itosu. Asato Sensei non era un po’ geloso?».

Funakoshi sorride nuovamente e scuote la testa.

«È stato Asato San a consigliarmi di farlo. Senza il suo permesso non l’avrei mai fatto. Ma a distanza di tanti anni oggi mi chiedo: come può un insegnante essere geloso dei propri allievi? Sarebbe come se io, maestro elementare, proibissi ai miei studenti di andare alla scuola superiore o all’università… ».

«Eppure molti maestri di karate oggi sono gelosi dei loro allievi. Il maestro Itosu aveva un’abilità superiore al maestro Asato?».

«Non sarei in grado di giudicare. Entrambi erano stati allievi del maestro Matsumura, che tra le altre cose aveva insegnato loro il kata Bassai. Itosu San era forte come un toro, pensava che bisognasse irrobustire il corpo per renderlo invulnerabile ai colpi. Non aveva paura di farsi colpire. Aveva parecchi allievi che raccontavano storie affascinanti su di lui, ma io non l’ho mai visto seriamente arrabbiato e cerco di fare come lui. Credo che sia merito suo se io, che avevo un fisico molto gracile, sono arrivato alla vecchiaia in buona salute».

Asato San diceva anche: “Mani e piedi come spade.”

Usciamo dal ristorante e accompagniamo il maestro in albergo per un breve riposo pomeridiano. Lo riprendiamo alle cinque per la visita alla prima palestra che abbiamo scelto. Funakoshi ci attende nella hall. Si è cambiato d’abito, ora indossa un kimono nero da cerimonia che suscita gli sguardi curiosi degli ospiti.

Il dojo che abbiamo scelto e del quale non facciamo il nome per non creare invidia o sospetti di favoritismi, da lunga data pratica il karate Shotokan come è stato tramandato e perfezionato nel tempo dal maestro Hiroshi Shirai, che Funakoshi non può aver conosciuto, perché ha iniziato la pratica nel 1955.

Al maestro e agli allievi del dojo è stato detto solamente che un “discendente” del fondatore dello stile, di passaggio a Milano, avrebbe fatto visita alla palestra, ma tanto è bastato perché una trentina di cinture nere si accalchino sul tatami, ansiose di rendere omaggio a un nome così illustre.

Con gentile fermezza il maestro Funakoshi declina l’invito di partecipare al saluto come ospite d’onore, ma invece assume la posizione di seiza in un angolo della palestra e la mantiene a lungo, assistendo alla lezione in perfetta immobilità. Solo i suoi occhi, mobili e vivaci, ci danno la certezza che non si sia assopito in una posizione così scomoda, ma per lui, a quanto pare, assolutamente naturale. Alla fine ringrazia a lungo il maestro X che ha diretto l’allenamento e ci rilascia una breve, ma significativa dichiarazione.

«È sorprendente, un dojo unicamente dedicato al karate! Io ho dovuto lungamente condividere il tatami con maestri di kendo o di judo. A Tokyo non abbiamo ancora un corso con tante cinture nere. E che splendide uniformi! È ammirevole quanti allievi conoscano tanti kata avanzati… Il livello tecnico è buono, molto buono, e anche lo spirito. Se posso permettermi una critica, forse c’è troppa enfasi sulla potenza e questo a volte diminuisce la fluidità dei kata e interrompe il flusso dell’energia. Ma questo è probabilmente il karate moderno, come lo voleva mio figlio. Avete un po’ cambiato Tekki, ma va bene anche così, solo molti allievi eseguono nami-ashi in modo sbagliato, colpendo col piede l’altra gamba, invece bisognerebbe portare la pianta del piede più in alto possibile, così…» e il maestro esegue un nami-ashi sorprendente per un quasi ottantenne.

«Un’ultima cosa, perché recitate il Dojo Kun in giapponese, quando è evidente che la maggior parte degli allievi non sa cosa sta dicendo? È meglio una buona traduzione italiana, non vi sembra? In ogni caso, se tutti i vostri dojo sono come questo, siete messi meglio che da noi, dove c’è tutto da riorganizzare dopo la guerra, nuovi istruttori da formare e si è perso un po’ lo spirito del vero karate-do».

Una breve pausa di riflessione, poi il maestro conclude: «Ho notato che alla fine della lezione il maestro ha chiamato il Mokuso, ma la pausa di riflessione è durata solo pochi secondi. Allora è meglio non farla del tutto, perché la fretta rovina ogni cosa».

Terminiamo il nostro breve tour milanese accompagnando il maestro Funakoshi in una nota palestra di karate sportivo, anzi in una polisportiva nella quale, accanto al karate, si insegnano kick-boxing, “difesa personale”, “dance karate”, capoeira e zumba. Un ambiente ben diverso dal precedente, nel quale uno smisurato tatami è occupato in parte da macchinari vari. Tuttavia non manca la fotografia del Maestro, appesa su una parete e circondata da attestati vari. Su una mensola che corre lungo tutta una parete, una serie infinita di coppe e trofei che ha l’aria di non essere stata spolverata da un bel po’.

Anche qui, grande partecipazione e curiosità sul nuovo ospite. Un ragazzo con la cintura marrone, sottovoce ma non troppo, chiede all’istruttore se quel “vecchio giapponese” seduto sulla panca non sia per caso lo stesso maestro ritratto nella fotografia, ma viene bruscamente zittito.

«Cosa dici, ignorantone? Il maestro Funakoshi è vissuto nel Settecento, questo forse è un pronipote… ».

Per pudore chiedo al console di non tradurre lo scambio di battute.

La lezione comincia dopo il saluto, eseguito in piedi senza troppe cerimonie. Il nostro ospite segue l’allenamento con la stessa imparziale attenzione di prima, solo non si mette in seiza. Non batte ciglio quando gli allievi indossano caschetti e guantini e “se le danno” di santa ragione. Non batte ciglio neppure quando, buttate le protezioni in un cesto, passano alla pratica dei kata.

In questa palestra si sta allenando il kata a squadre in vista dei campionati regionali. Niente di trascendentale: gli allievi, a gruppi di tre, eseguono in scioltezza e in buona sincronia i cinque Heian.

Lo spettacolo comincia con l’ingresso sul tatami, seguito da una rotazione militaresca di 90°, il saluto, il nome del kata urlato a squarciagola (il maestro Funakoshi batte lievemente le ciglia), prosegue con l’esecuzione ritmata dai comandi “Icc, ni” e termina con l’uscita dalla materassina con lo stesso cerimoniale. Il bunkai sembra calamitare nuovamente l’attenzione di Funakoshi. A differenza di quanto visto nel dojo precedente, qui si tratta di un esercizio acrobatico spettacolare accompagnato da calci volanti, proiezioni e urla bellicose.

Al termine dell’allenamento l’istruttore vuole sapere a tutti i costi le impressioni del Maestro. Seduto in un salottino, egli rifiuta con bel garbo il the in un bicchierino di plastica appena dispensato da una macchina per le bevande calde e con la gentilezza di un chirurgo emette il suo responso:

«Fate benissimo a far indossare casco e guanti ai vostri allievi, perché quando si pratica il combattimento libero c’è sempre il rischio di farsi del male, specialmente se si manca di esperienza, come le cinture arancioni che da voi si allenano insieme alla cinture nere».

«Capisco che per un maestro tradizionalista come lei questo tipo di kumite debba sembrare strano e forse pericoloso, ma le assicuro che non ho mai avuto incidenti… ».

«Strano? No, non è strano» risponde Funakoshi con un sorriso. «Anche in Giappone in alcune università si mescola il karate con il pugilato o con la lotta. Secondo me può andare bene per divertirsi, ma il rischio è di non progredire né nell’una né nell’altra disciplina. Nel karate bisogna procedere lentamente e non si può combattere se non si sta ancora bene in piedi. Lei sa cosa significa la parola kara-te, vero?».

Orgoglioso, l’istruttore risponde: «Mente vuota».

«Certo, ma prima ancora significa “mani nude”. Senza armi e senza protezioni. Altrimenti l’avrei chiamato tebukuro-te, mani guantate, ma sono certo che non avrebbe avuto molto successo… Il kata sincronizzato mi è piaciuto di più, ci sono grazia, velocità e sincronismo. Sembra una danza, mi ricorda un po’ la danza di Okinawa, solo si perde un po’ l’idea di combattimento che sta dietro al kata. Il bunkai poi… ».

«Le è piaciuto? Siamo arrivati primi in Lombardia, con quella squadra».

«Il bunkai è bello e divertente, va bene per una dimostrazione, per interessare il pubblico al karate. Solo, non ha nessuna attinenza col kata di cui dovrebbe essere l’applicazione. Dove sono i tobi-geri negli Heian? E perché tutti quegli urli? Il kiai è come un punto esclamativo in una frase più significativa delle altre. Riempire una lettera di punti esclamativi vuol dire perderne il senso».

L’istruttore sembra un po’ perplesso e deluso, ma coraggiosamente azzarda un’ultima domanda, quella che avrei voluto fare anch’io al maestro Funakoshi: «Come sa, quest’anno il karate sarà presente alle Olimpiadi. Cosa ne pensa?».

Stavolta il maestro è genuinamente sorpreso. Riflette un attimo prima di rispondere: «Prima di tutto è una buona cosa che si tornino a celebrare le Olimpiadi dopo l’interruzione della guerra. I giochi olimpici sono sempre stati un’occasione di pace e di fratellanza fra i giovani di tutto il mondo. In secondo luogo, sono stupito e onorato che sia stata scelta una disciplina orientale, un’arte marziale, per partecipare a un evento così importante. Ignoravo che il karate godesse di tanta considerazione del mondo, ma devo ricredermi, anche alla luce di quanto ho visto oggi a Milano. Posso chiedere dove si svolgeranno i giochi? È la prima volta che ne sento parlare».

L’incredulità e lo sbalordimento dell’interlocutore sono visibili sul suo volto. «Ma a Tokyo, maestro! Tranne che la maratona, che si svolgerà a Sapporo per motivi climatici».

Ora è Funakoshi ad apparire incredulo.

«Davvero! A Tokyo, la città dove io risiedo e che si sta risollevando a fatica dagli orrori e dai bombardamenti? E quale sarebbe il programma? Delle dimostrazioni, devo credere?».

«No, maestro. Una gara di kata individuale maschile, una di kata individuale femminile e sei gare di combattimento, maschile e femminile, divise in tre categorie di peso».

Dubito che il maestro abbia afferrato tutti i dettagli dell’informazione ricevuta, ma per la prima volta mi è sembrato un po’ spazientito.

«Non so chi le abbia detto queste cose, ma secondo me non è così che il karate-do sarà presente alle Olimpiadi, se mai ci andrà. Sarà, o dovrei dire sarebbe, perché stento a credere alle Sue parole, una grande occasione per trasmettere ai giovani di tutto il mondo un messaggio di pace e non lo faremo certo scimmiottando il pugilato. Quando tornerò a Tokyo proporrò ai miei colleghi degli altri stili una grande dimostrazione di kata con e senza le armi tradizionali, combattimenti controllati e forse una breve prova di tameshiwari. Se proprio vorranno fare una competizione, che sia una gara di kata in cui nessuno si farà del male e verrà messa in mostra la bellezza della nostra disciplina».

Il kiai è come un punto esclamativo in una frase più significativa delle altre.

Con queste solenni parole, che nessuno osa contraddire, anche perché le apparenti incongruenze fanno supporre ai presenti una difficoltà a orientarsi nel tempo, Gichin Funakoshi si accomiata dalla polisportiva. Avevamo concordato che passasse la notte in albergo, invece, ora ha fretta di tornare nella sua Tokyo per stilare il suo programma olimpico.

In piazza Gae Aulenti il maestro riprende posto nella capsula del tempo e stringendo la mano al console e al vostro cronista ci lascia con quest’ultima, illuminante considerazione: «Ho veramente apprezzato questa visita a Milano. Voi milanesi siete straordinari, molto moderni, forse un po’ troppo frenetici per i miei gusti, ma praticate un buon karate. Spero che presto veniate a trovarmi a Tokyo, Ryoji-san e janarisuto-san (Signor console e signor giornalista). Voglio presentarvi i miei migliori allievi, Hironishi e Nakayama. Saranno loro a portare avanti il mio lavoro quando non ci sarò più».

Arrivederci, Sensei. Lo faremo quanto prima…