Il manuale di strategia attribuito a Sun Tzu si può applicare anche ai giorni nostri, e non solo nel dojo.

“Si vis pacem, para bellum” (Se vuoi la pace, prepara la guerra), consiglia nel suo De re militari lo scrittore latino Vegezio, vissuto nel IV o nel V secolo d.C., quindi circa 800 anni dopo Sun Tzu. È a tutt’oggi la morale predominante: se cerchi il quieto vivere, sii pronto a ricorrere ai mezzi forti quando la persuasione non è sufficiente. Ma la saggezza cinese la pensava altrimenti: se sei in un conflitto, scrive Sun Tzu, cerca di risolverlo comprendendo anche le ragioni dell’avversario e superando quindi dialetticamente il dualismo tra le opposte posizioni. Una soluzione affascinante, che mi ha spinto a studiare con attenzione L’arte della guerra e le sue implicazioni per i praticanti di arti marziali, ma non solo per loro.

Che cos’è Sun Tzu – L’arte della guerra

L’arte della guerra è un testo di strategia militare messo per iscritto da un gruppo di generali della Cina settentrionale, circa 2300 anni or sono, noto anche come Sun Tzu, dal nome del patriarca di quei militari. Negli ultimi cinquant’anni è stato letto anche come manuale per cambiare il proprio modo di affrontare i conflitti, che si tratti di guerre, dispute d’affari o questioni di vita quotidiana [Sun Tzu, Milano 2021, p. V.].

Sun Tzu, secondo la tradizione, era un maestro di strategia che divenne celebre per le brillanti campagne militari condotte all’epoca di Confucio, nel VI secolo a.C. La sua opera venne trasmessa ai successori, dapprima grazie alla tradizione orale e in seguito per mezzo della trascrizione su strisce di bambù. Gradualmente essa divenne nota anche ai civili e si diffuse in tutta la Cina, e da lì a tutta l’Asia orientale, diventando modello supremo del pensiero strategico.

Letto anche come manuale per cambiare il proprio modo di affrontare i conflitti.

È lecito applicare Sun Tzu alle arti marziali?

Come vedremo, Sun Tzu insegna a combattere privilegiando la difesa ed evitando, se possibile, la distruzione fisica dell’avversario, affermando anzi che la migliore vittoria si ottiene evitando di combattere. Dev’essere stato piuttosto naturale applicare questi principi alla difesa personale. Ad esempio, la filosofia dello Shorinji Kempo, che tradizionalmente dichiara di risalire ai monaci di Shaolin, ci dice che il fine della pratica è quella di tutelare la vita umana. “Per costruire un mondo pacifico, non c’è altro modo che coltivare la compassione profondamente radicata di molte persone, grande coraggio e un forte senso della giustizia”.

Bushi Matsumura, il grande maestro di karate di Shuri, guardia del corpo del re di Okinawa e considerato da molti il fondatore dello Shorin-ryu, può essersi ispirato al Sun Tzu.

Quel che è certo è che lo lesse Anko Azato, uno dei due insegnanti di Gichin Funakoshi [Il pensiero di Azato è riferito da Funakoshi stesso in un’intervista del 1935 alla rivista “Kaizo” NdA].

Vincere senza bisogno di combattere e non attaccare per primi sono due principi etici alla base della pratica del karate tradizionale, ma l’influenza del Trattato va ben oltre la teoria, influenzando la strategia e la tattica del kumite, il duello ritualizzato e codificato che si pratica nel dojo. Funakoshi stesso ne ebbe conoscenza diretta, come provano numerose massime del Niju Kun, tra le quali la seconda (Karate ni sente nashi, non c’è primo attacco nel karate) e la quarta (Conoscere prima di tutto se stessi, successivamente gli altri) richiamano direttamente o indirettamente Sun Tzu. Genwa Nakasone, commentando il Niju Kun, cita infatti esplicitamente L’arte della guerra come fonte di Funakoshi [Citato da Matteo Greghi, Densho, p. 45.].

L’intento di questo articolo è quello di illustrare quei principi e concetti dell’Arte della guerra che sono entrati nella pratica del karate tradizionale.

Conquistare intero il nemico

Il 3° capitolo del manuale, Strategia di attacco, ha un incipit famoso e sorprendente:

“Un risultato superiore consiste nel conquistare intero e intatto uno Stato nemico. Distruggerlo costituisce un risultato inferiore. Un risultato superiore consiste nel catturare intero e intatto un esercito. Distruggerlo costituisce un risultato inferiore. Un risultato superiore consiste nel catturare intero e intatto un battaglione. Distruggerlo costituisce un risultato inferiore. Un risultato superiore consiste nel catturare intera e intatta una compagnia. Distruggerla costituisce un risultato inferiore. Un risultato superiore consiste nel catturare intera e intatta una squadra. Distruggerla costituisce un risultato inferiore.

Perciò, ottenere cento vittorie in cento battaglie non è prova di suprema abilità. Sottomettere l’esercito nemico senza combattere è prova di suprema abilità.” [Sun Tsu, Milano 2021, p. 14.].

Il vero Budo è permeato da questo concetto, paradossale solo in apparenza, visto che la parola Budo è formata da due ideogrammi che rappresentano due alabarde incrociate. Budo significherebbe dunque “la Via per fermare la violenza”. In questi tempi inquieti in cui nuovi e atroci conflitti insanguinano l’Europa, può essere utile ricordare le parole di Morihei Ueshiba, fondatore dell’Aikido: “Nel vero Budo non ci sono nemici. Il vero Budo è una funzione dell’amore. La via del guerriero non è distruggere e uccidere, ma nutrire la vita”. [Citato da Matteo Greghi, op.cit. p. 105.].

Funakoshi attribuisce al suo maestro Azato la conoscenza e la condivisione di una massima dello stesso tenore: “La vittoria in un combattimento non garantisce l’illuminazione”.

L’obiettivo delle “cento vittorie” si concentra sulla battaglia, sottovalutando il fatto che il conflitto può portare a un ulteriore conflitto. Non si tratta di un argomento contro l’uso della forza (sarebbe contraddittorio in un trattato militare), ma di un invito a considerare la battaglia dal punto di vista della vittoria, non come fine a se stessa. Preservare se stessi e anche gli avversari può portare al superamento del conflitto.

Conoscere il nemico e conoscere se stessi

Lo stesso capitolo 3 si conclude con un’altra massima che avremo letto o sentito molte volte: “E così, nelle operazioni militari, se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in cento battaglie ti troverai in pericolo. Se non conosci il nemico, ma conosci te stesso, le tue possibilità di vittoria sono pari a quelle di sconfitta. Se non conosci né il nemico né te stesso, ogni battaglia significherà per te sconfitta certa.”

La conoscenza protegge dal pericolo. Il combattente deve conoscere sia se stesso sia l’altro, le proprie condizioni e quelle dell’altro. Questo richiede l’abilità di penetrare tutti gli aspetti del mondo. Nel quarto principio del Niju Kun, Funakoshi riprende questa massima, apportandovi però due significative variazioni. Egli scrive infatti: “Conoscere prima di tutto se stessi, successivamente gli altri”. Viene soppresso il contesto bellico (non si parla di operazioni militari, non si citano espressamente vittoria e sconfitta) e viene stabilità una chiara gerarchia: dapprima viene richiesta l’autoanalisi e l’autovalutazione (“gnòthi sautòn”, ammoniva anche l’oracolo di Delfi) e solo successivamente si può rivolgere lo sguardo verso gli altri.

Giustamente Greghi [Ibidem, p. 45.] attribuisce questo cambio di prospettiva allo studio dello Zen, intrapreso dal maestro Funakoshi presso un monastero di Kamakura.

Poiché il karate, come la maggior parte delle Arti Marziali, conosce un combattimento, ritualizzato nel quale trovano posto la strategia e la tattica, concludendo la discussione di questa massima mi piace ricordare un aneddoto che riguarda il maestro Takeshi Oishi, grande combattente e pluri-campione mondiale della JKA. In un’intervista alla rivista Yoi, egli dichiarò: “Ho sempre evitato di osservare gli incontri precedenti dei miei avversari, infatti, osservandoli automaticamente avrei osservato i loro pregi e difetti creandomi così dei preconcetti nei loro confronti e, affrontando il combattimento, avrei pensato solo a quello che avevo notato di loro, perdendo così concentrazione. Prima che l’arbitro desse il via io dovevo pensare solo all’incontro, tutto il resto non doveva esistere, dovevo dimenticare tutto ciò che conoscevo del mio avversario e pensare solo a quell’incontro.” Questa strategia ha funzionato finché Oishi ha incontrato avversari inferiori a lui, ma si è rivelata perdente nello scontro decisivo con Tanaka: la storia naturalmente non si fa con i “se”, ma probabilmente, qualora egli avesse avuto l’umiltà necessaria per studiare il suo formidabile rivale, avrebbe trovato la contromossa. Quel 50% di possibilità di vittoria che gli attribuiva Sun Tzu non gli è stato sufficiente.

L’invincibilità sta nella difesa, la vulnerabilità sta nell’attacco

Il capitolo 4 de L’arte della guerra è intitolato La forma e sancisce la superiorità della difesa sull’attacco. Per vincere bisogna prima aspettare che si manifesti la vulnerabilità del nemico. Nella miglior difesa si esce dalla portata del nemico, diventando inafferrabili e quindi imbattibili. Come già chiarito, la vittoria non dev’essere per forza ottenuta per mezzo della volontà o della devastazione. Il generale, o il combattente, esperto ottiene la vittoria prima ancora di ingaggiare battaglia. Mantenendosi invincibile, attende il momento propizio per colpire il nemico nel suo punto debole. Sullo sfondo c’è anche l’aspetto etico di una difesa non necessariamente basata sul conflitto.

Due principi del Niju Kun del maestro Funakoshi riprendono questa concezione “difensiva” del combattimento. Il secondo kun è il celeberrimo Karate ni sente nashi, al quale abbiamo già accennato e che si trova inciso sulla tomba del Maestro, a sottolinearne l’importanza capitale per la comprensione del Karate-do. “Non si dovrebbe mai sguainare una spada inutilmente” ammoniva un antico adagio del feudalesimo giapponese, ed è forse superfluo ricordare che tutti i kata del repertorio dello Shotokan cominciano sempre con una tecnica di difesa. Ma mentre ne L’arte della guerra la scelta difensiva è dettata soprattutto dalla convinzione della sua maggior efficacia, Funakoshi invita “a percorrere la via più impervia e sicuramente meno naturale del ragionamento, della comprensione, della pazienza (…) relegando l’applicazione della forza bruta in secondo anzi in ultimo piano”. [Greghi, ibidem, p. 33.]

Il dodicesimo kun di Funakoshi recita invece: “Non avere il pensiero di vincere, è essenziale pensare a non perdere.” Anche prescindendo dall’obbligo morale di non passare dalla parte del torto, nella difesa personale non ha senso privilegiare le tecniche offensive. In una situazione di reale pericolo non siamo noi gli attaccanti, siamo i difensori. Dobbiamo usare la difesa. Questo è il nostro unico reale vantaggio. Un attaccante non può eseguire un movimento offensivo senza aprire una falla nella propria difesa. Come vittime non possiamo attaccare per primi, è l’attaccante a scegliere il tempo dell’attacco, non noi. Come difensori non possiamo permetterci di avere delle aperture, non rinunciamo al nostro unico vantaggio. Ricordiamo che è l’aggressore a scegliere il tempo, il luogo, il metodo e la vittima.

Quando guardo gli artisti marziali che allenano la difesa personale, quasi sempre li vedo usare tecniche offensive e non difensive per bloccare l’attacco. Perché lo fanno? Perché possono permetterselo. In questi allenamenti il rapporto tra attaccante e difensore è troppo cooperativo, mentre dovrebbe essere conflittuale. Non mi riferisco alla filosofia, ma alla strategia e alla tattica. Se riusciamo a usare una tecnica offensiva contro un attaccante che ci aggredisce per primo significa che non si tratta di una minaccia. Non alleniamoci a proteggerci contro chi può essere facilmente battuto, alleniamoci per difenderci dall’aggressore più brutale e tenace che possiamo immaginare.

Il vero Budo è permeato da questo concetto, paradossale solo in apparenza.

Gli stratagemmi militari vittoriosi dei nostri avi non si possono tramandare in anticipo

Questo aforisma, che si trova tra le Valutazioni strategiche all’inizio de L’arte della guerra, sembra in contraddizione con la finalità stessa del trattato. Che senso ha infatti prescrivere una serie di comportamenti se non si può prevedere l’andamento del conflitto? In realtà il messaggio è più sottile:

“Quando sei capace, fingi di essere incapace. Quando sei attivo, fingi di essere inattivo. Quando sei vicino, fingi di essere lontano. Quando sei lontano, fingi di essere vicino. Quando il nemico cerca il vantaggio, getta l’esca per ingannarlo. Quando è in confusione, attaccalo. Quando il nemico è potente, stai in guardia. Quando è forte, evitalo. Quando è infuriato, provocalo. Attaccalo quando è impreparato. Fai la tua mossa quando meno se lo aspetta.

Questi sono gli stratagemmi militari vittoriosi dei nostri antenati. Non possono essere tramandati in anticipo”. [Sun Tzu cit., pag. 7]

Le vittorie non si ottengono rimanendo legati a un modo fisso, prefissato, di affrontare l’avversario. Esse dipendono dallo shih, il potere inerente a ogni situazione. La sua configurazione non è mai costante e può essere paragonata alla disposizione dei pezzi su una scacchiera a partita in corso. Il principiante non sa leggerla, ma il combattente esperto comprende benissimo quale giocatore è in vantaggio e quanto durerà ancora quella partita. Questa vittoria particolare, questa configurazione particolare delle forze in campo, non si ripeterà in futuro e non può essere insegnata. Si può invece insegnare l’abilità di adattarsi al particolare avversario modificando la propria strategia e la propria tattica.

“Variare in funzione dell’avversario”, ci insegna anche il 13° kun del maestro Funakoshi, uno dei più fedeli ai precetti di Sun Tzu. Se non conosciamo il nostro avversario (per strada o sul tatami) dobbiamo presupporre il peggio. È più grosso di noi, più veloce, più cattivo e più deciso di noi. Questo significa che non dobbiamo attaccarlo noi per primi, ma usare la difesa per sfuggire ai suoi attacchi.

Concretamente, serve a poco allenare tecniche specifiche contro attacchi specifici. Meglio allenare situazioni di difesa personale in coppia aumentando progressivamente la complessità e la velocità degli attacchi. Per esempio, si può cominciare semplicemente informando il difensore che l’attacco avverrà con un pugno sinistro a livello del viso e insegnargli come coprirsi e difendersi correttamente. Quando lo saprà fare correttamente aggiungere un attacco alto destro. Ora il difensore non sa con quale braccio avverrà l’attacco. Poi un attacco basso destro, sinistro, poi una spinta o una presa al polso. Aggiungendo un numero crescente di variabili la difesa diventa più difficile e perciò meno codificata e più realistica. Dopotutto per strada nessuno vi attaccherà con oizuki o maegeri!

Variare semplicemente il tipo di attacco non è sufficiente. Anche il livello di intensità dell’attacco deve essere progressivo. Ad esempio, quando una persona ha imparato a sfuggire a una certa presa, ora è il momento che l’attaccante lo blocchi con più forza o scagli il pugno più rapidamente. Parte di questa progressione può avvenire per mezzo del jiyu kumite, ma siccome molte tecniche pericolose sono state (giustamente) escluse dal regolamento del combattimento libero, è necessaria la pratica della difesa personale in coppia usando una varietà molto maggiore di tecniche.

Il pieno e il vuoto

“La forma dell’operazione militare è come quella dell’acqua. L’acqua, quando scorre, fugge le altezze e precipita verso il basso. L’operazione militare vittoriosa evita il pieno e colpisce il vuoto. Come l’acqua adegua il suo movimento al terreno, la vittoria in guerra si consegue adattandosi al nemico.” [Ibidem, pag. 30]

Nel karate il concetto di “vuoto” ci è noto grazie al principio 14 del Niju Kun, che ripete quasi alla lettera la massima di Sun Tzu: “In un combattimento bisogna saper controllare il pieno e il vuoto”. [Greghi cit., p.115]

In un combattimento (reale oppure codificato che sia) un attacco può avere successo solo nel momento esatto in cui convergano il KYO (vuoto, impreparazione, debolezza, distrazione) di un combattente e il JITSU (condizione piena di certezza e determinazione) di chi porta la tecnica decisiva. “Senza l’apertura, il momento di vuoto o impreparazione di colui che subisce, non ci potrebbe essere la tecnica vincente”. [Ibidem, p. 118]

Naturalmente possiamo, anzi, dovremmo essere noi a provocare il kyo dell’avversario facendo qualcosa di imprevisto, creando insomma un effetto sorpresa, quello di cui parla L’arte della guerra quando fa riferimento all’arte del dissimulare.

La forma dell’acqua

“Il fine del dare forma alle operazioni militari è diventare senza forma. Quando si è senza forma, nemmeno le spie più abili riescono a scoprire nulla e il nemico saggio non avrà elementi per poter preparare i suoi piani (…)

Tutti vedono la forma con cui ho vinto, ma nessuno sa cosa mi porta a decidere la forma della vittoria. Evita di ripetere le tattiche vittoriose del passato, perché la forma deve essere suggerita dall’infinita varietà delle circostanze.

Ora, la forma dell’operazione militare è come quella dell’acqua. L’acqua, quando scorre, fugge le altezze e precipita verso il basso. L’operazione militare vittoriosa evita il pieno e colpisce il vuoto. Come l’acqua adegua il suo movimento al terreno, la vittoria in guerra si consegue adattandosi al nemico. L’abile condottiero non segue uno shih prestabilito e non mantiene una forma immutabile.”

I miei insegnanti di karate mi hanno sempre detto che la “forma” non è fine a se stessa, ma serve a convogliare la massima efficacia. L’insegnamento dell’arte è basato sullo studio delle forme o kata, ma questo non si limita a memorizzare le forme e a eseguirle con la massima precisione, velocità e potenza possibili.

Ogni Heian, dice il mio maestro, ne contiene almeno quattro: la versione omote (partendo verso sinistra), la versione ura, la versione ko no, eseguendo al contrario (ad esempio indietreggiando invece di avanzare), la versione omote e la versione ko no ura. A questo punto si può dire di conoscere il kata, ma il lavoro non termina qui: “Il kata è perfezione della forma, l’applicazione è un’altra”, ci ammonisce il maestro Funakoshi.

Come insegna il prezioso lavoro di ricerca del maestro Shirai sul bunkai del kata, ci si deve allontanare dallo schema del kata e applicare le sue tecniche (eventualmente scoprendo e integrando quelle nascoste) in ogni direzione. Solo così quella particolare forma, non più riconoscibile dal profano, ci fornirà degli strumenti preziosi per il combattimento.

È interessante la coincidenza di vedute tra L’arte della guerra e il pensiero di Guicciardini: anche il nostro grande storico e politico riteneva che “È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente, e per dire così, per regola; perché quasi tutte hanno distinzione ed eccezione per la varietà delle circunstanzie, in le quali non si possono fermare con una medesima misura; e queste distinzione ed eccezione non si truovano scritte in su’ libri, ma bisogna le insegni la discrezione”. [Francesco Guicciardini, Ricordo n. 6].

A differenza di Machiavelli, Guicciardini ritiene che non si possa imparare dai successi e dagli errori del passato, perché le circostanze cambiano in continuazione. Le scelte del comandante (e del guerriero) si basano sulla sua discrezione, la capacità di interpretare e di adattarsi alla situazione e all’avversario che si trova di fronte.

Metodi ortodossi e metodi straordinari

“Il metodo usato dal comandante saggio per ottenere la vittoria è composto da due aspetti: straordinario e ordinario. Dà battaglia in condizioni prevedibili: questo è l’aspetto ordinario, ovvero le azioni familiari e comprensibili, ciò che il nemico può facilmente vedere. Tuttavia, il comandante saggio sconfigge gli avversari con lo straordinario, cioè con azioni che essi non riescono neppure a immaginare. Non si tratta di gesti straordinari, ma semplicemente inaspettati”.

Lo stesso maestro Takeshi Oishi, che ho ricordato in precedenza per l’improvvida consuetudine di non studiare mai i combattimenti dei suoi avversari, aveva però a proprio vantaggio un’arma straordinaria: un oizuki letale con cui copriva il doppio della distanza che ci si aspetterebbe da un pur abile combattente. Il suo avversario si riteneva al sicuro, fuori dal maai di Oishi, e veniva punito da un attacco inimmaginabile, come avrebbe detto Sun Tzu. L’insegnante di Oishi, il maestro Shirai, aveva dedicato allo studio di questa tecnica la propria tesi di diploma nel corso istruttori della JKA [Fonte di questa informazione è il M° Carlo Fugazza. NdA].

La conoscenza protegge dal pericolo. Il combattente deve conoscere sia se stesso sia l’altro.

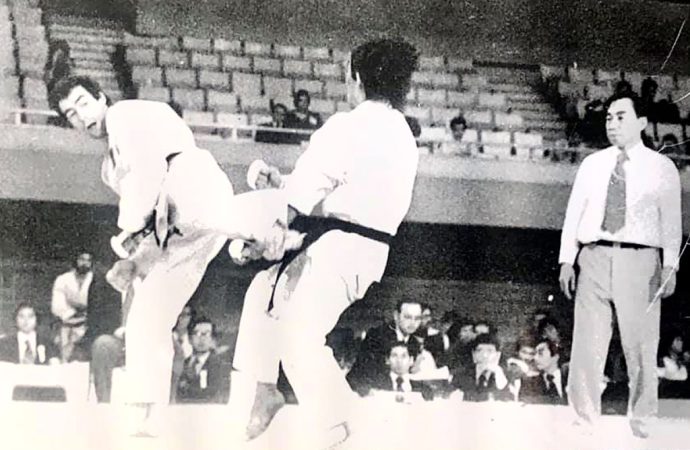

Naturalmente la capacità di eseguire tecniche straordinarie, oppure di eseguire in modo straordinario tecniche “ortodosse” non è appannaggio esclusivo del kumite marziale. Franco Paganini, stella del karate sportivo lombardo, aveva come proprio tokui waza ushirogeri, una tecnica che si porta voltando le spalle all’avversario ed esponendosi quindi a un suo micidiale contrattacco da ippon. Sebbene tutti conoscessero la sua specialità, quasi nessuno riusciva a neutralizzarla, neppure ai campionati del mondo, come dimostra l’immagine sgranata acclusa a questo articolo.

Le tecniche straordinarie nel karate non sono limitate al kumite, ma si trovano anche in quel repertorio ricchissimo rappresentato dai kata, che non sono altro che fotogrammi di scontri per la vita o per la morte. Pensate ai due mawashigeri in sutemi (tecnica di sacrificio) di Unsu, o a tutto il kata Chinte, di origine cinese, il cui nome significa appunto “mani insolite”: la parata col martello della mano, l’attacco con tate-zuki mentre l’altra mano trattiene l’avversario amplificando l’effetto del colpo, l’attacco agli occhi con nihon nukite, sono colpi esclusi dal repertorio normale del karateka e pertanto difficili da prevedere e da evitare.

Per concludere, L’arte della guerra ha influenzato profondamente le arti marziali cinesi e giapponesi e in particolare il karate per quanto riguarda la strategia e la tattica; per fortuna, altrettanto si può dire per l’ispirazione non violenta che anima le sue pagine e che, mescolandosi all’influsso della religione shintoista e del buddhismo Zen, ha gradatamente escluso dalla nostra pratica i desideri di vittoria o di prevaricazione. Per dirla con le parole di Greghi, il vero “artista (marziale) è distaccato dal confronto ma partecipe della vera ricerca nel profondo della propria arte, della propria persona”. [Greghi, op. cit. p. 149]