Il fascino di un libro come questo consiste naturalmente negli aneddoti, nei ritratti “dietro le quinte” di maestri giapponesi ed europei.

Ho sempre letto con grande interesse, non privo di una punta di invidia, i racconti di karateka occidentali sopravvissuti ad anni di addestramento in Giappone. Due connazionali che hanno superato con successo questa affascinante e pericolosa iniziazione sono, ad esempio, i maestri Christian Gonzales e Ludovico Ciccarelli, che sulle pagine di Yoi hanno spesso narrato il loro incontro con una cultura tanto diversa dalla nostra.

Tra questi “emigranti marziali” i karateka anglo-sassoni rappresentano una categoria a parte. Insulari come i giapponesi e dotati di una propria particolare resilienza (non dimentichiamo che l’Inghilterra resistette a Hitler quando il resto dell’Europa aveva ormai capitolato), non si lasciano facilmente intimorire e vendono cara la pelle, allenandosi duramente senza cedere a forme di servilismo e di adulazione nei confronti dei “padroni di casa”. Forse anche per questo i giapponesi, maestri e compagni di allenamento, li stimano e li rispettano.

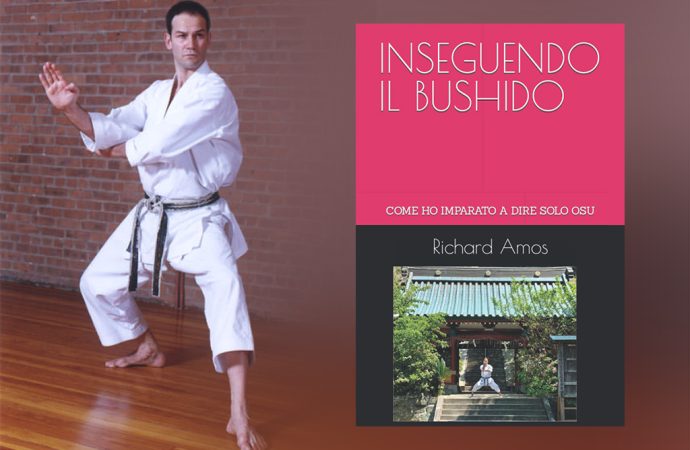

Se il capostipite di questa letteratura è sicuramente Year of the Chicken di Rob Redmond, il maestro di Atlanta che visse e si allenò per due anni in un dojo della Jka a Nagoya, narrando poi le sue avventure (e disavventure) in un libro e in un blog di grande successo, il frutto più recente e significativo di una prolungata esperienza marziale in Giappone è Inseguendo il Bushido, come ho imparato a dire solo Osu, di Richard Amos, ottimamente tradotto in italiano dal M° Roberto Riccomagno, direttore tecnico per l’Italia della KWF (Karatenomichi World Federation) del Maestro Mikio Yahara.

Il filo conduttore della storia raccontata in questo libro è il Bushido e una visione cavalleresca e in un certo senso romantica della nostra arte…

Richard Amos, che iniziò la pratica del karate in una piccola palestra della KUGB (l’organizzazione britannica legata al maestro Enoeda) a Chelmsford, nel Sud dell’Inghilterra, si trasferì successivamente a Tokyo, trascorrendo complessivamente ben nove anni in Giappone, tre dei quali dedicati al completamento del famoso Corso Istruttori della Jka, nel periodo immediatamente successivo alla scissione tra la “fazione Nakahara” e la “fazione Nagai”, a cui inizialmente appartenevano anche il M° Yahara e lo stesso Amos. Come scrive Riccomagno nell’introduzione: “Il filo conduttore della storia raccontata in questo libro è il Bushido, e una visione cavalleresca e in un certo senso romantica della nostra arte, con regole severe e non scritte, ma radicate nello spirito di chi è immerso quotidianamente nel contesto del karate giapponese, e come un ragazzo inglese che sognava Bruce Lee ne ha ricercato le radici provando ad immergersi fino in fondo nel mondo a volte brutale del karate professionistico giapponese”.

Il fascino di un libro come questo consiste naturalmente negli aneddoti, nei ritratti “dietro le quinte” di maestri giapponesi ed europei, ed è accresciuto da due pregi non comuni: la grande competenza tecnica dell’autore, capace di valutare con obiettività e finezza il valore marziale e umano dei fuoriclasse che affiancava in palestra e in gara, e la capacità di scrittura, che “aggancia” il lettore fin dalle prime pagine e lo rende incapace di abbandonare l’opera fino alle righe conclusive. Di tutto questo materiale, in una recensione possiamo citare solo pochi esempi, con l’avvertenza che li abbiamo scelti soprattutto per l’assonanza con le nostre particolarissime preferenze e idiosincrasie marziali.

Il primo è il ricordo dell’apprendistato di Amos nella palestra inglese di Richard e Dot Naylor, una coppia meravigliosa che ho avuto personalmente il piacere di conoscere, in compagnia dell’amico Carlo Pedrazzini, quando ci ospitò negli anni Ottanta in occasione di una gara internazionale amichevole di kata e kumite. Il sapore pionieristico della cosa mi ricorda i miei esordi come insegnante nella sala preghiere dell’Esercito della Salvezza nel quartiere cinese di Milano.

“Eravamo forse in venti ad aggirarci in quella piccola stanza con le pareti coperte di sedie accatastate, ed io aspettavo, con apprensione, di iniziare il karate per principianti con sensei Dot. Piuttosto bruscamente, scoprimmo che era della scuola di pedagogia per sergenti istruttori. Avanzando a grandi passi, osservando la scena, le sue prime parole furono: «Forza, piccoli bastardi! Se non riuscite a mettervi dritti allineati, come cavolo farete a imparare il karate! Il karate è tutto disciplina e spirito fiero da combattente, e se non li avete è inutile che perdiate tempo!» Accidenti!”

Allo stesso periodo appartiene l’incontro dell’autore col M° Enoeda, che gli sembra in tutto simile al suo idolo infantile, Bruce Lee, per imitare il quale aveva intrapreso nel 1974 lo studio delle arti marziali. I lettori più giovani potrebbero ignorare che il rapporto tra gli inglesi ed Enoeda è del tutto simile al nostro col M° Shirai: questi due grandi istruttori della Jka hanno creato due gruppi di incrollabile fedeltà e coesione che ancora sussistono, a sessant’anni dal loro arrivo in Europa, anche dopo la prematura morte di Enoeda nel 2003.

“Come tutto quello che Enoeda faceva, il suo “yoi” era grandioso, quasi fiammeggiante in modo teatrale, caricato dalla consapevolezza che tutti lo stavano guardando. Chi guardava, come me, si stava probabilmente chiedendo come il lontano pianeta del Giappone poteva produrre un tale esemplare. Lui irradiava una totale fiducia in sé stesso e trasudava una potenza tremenda. Posseduto da così tanta energia e carisma, i muri sembravano vibrare e il pavimento rabbrividire quando entrava nella sala.”

Divertente ed istruttivo è il racconto del “peccato di presunzione” giovanile (e relativa punizione) di Amos all’esame di primo Dan, quando, per distinguersi dai centoventi Bassai Dai delle cinture marroni, decide di eseguire Kanku-dai ma, intimorito dalla presenza del M° Enoeda e degli altri esaminatori giapponesi, sbaglia kata facendo “un fritto misto”:

“Naturalmente, la mia mente cosciente conosceva Kanku Dai piuttosto bene, ma non avevo dato peso alla mia mente inconscia, che sapeva Bassai Dai e gli Heian molto meglio. Appena iniziai, fu come se fossi immerso in un mondo di sogno su cui non avevo alcun controllo. Peggio ancora, cominciai a ritornare nella realtà. Il mio inconscio mi permise di eseguire le parti di Kanku Dai che rispecchiavano Bassai Dai o Heian Nidan, ma poi mi portò fuori strada nella sequenza successiva del kata. Quasi istantaneamente, la mia mente conscia mi riportò ancora indietro a Kanku Dai. Continuai in quella che si potrebbe definire una esecuzione discontinua. Finalmente, avevo completato la mia rappresentazione davvero unica del kata e, pur sperando in un miracolo, mi ero praticamente bocciato da solo”.

Nonostante la bocciatura (un fatto all’epoca piuttosto comune all’esame di 1° Dan) Amos aveva delle qualità spiccate che gli permisero di emergere sia nel kata sia nel kumite e gli diedero il privilegio di allenarsi a Liverpool, nella palestra dei Red Triangle diretta dal durissimo Andy Sherry, nella quale brillava il talento di Frank Brennan, forse il miglior karateka europeo dell’epoca. Amos assistette ai campionati mondiali Jka di Brema (1980) e Cairo (1983) e ne riportò delle lucidissime impressioni che mi sento di sottoscrivere pienamente. La prima è quella del famoso incontro tra Brennan e Mori a Brema: “In questo primo turno degli individuali Frank balzò verso Mori, saltando avanti e indietro con impaziente fiducia, facendo delle finte e bramoso di qualsiasi cosa potesse cogliere al volo. Mori, al contrario, avanzava con la compostezza di un campione, sembrando anche lui bramoso, ma abbastanza maturo da prendersi il suo tempo. Frank poi si contrasse e un migliaio di flash lampeggiarono. Mori però non aveva visto nulla, così agitò le braccia nella direzione sbagliata e venne colpito sulla guancia sinistra con un perfetto mawashigeri. Sicuramente ippon! No… gli arbitri ritennero fosse solo un wazari.”

Se nel kumite la destrezza e la potenza dei calci di Brennan potevano avere la meglio sulla presuntuosa sicurezza di Mori, nel kata era tutta un’altra musica, e l’orecchio raffinato di Amos era in grado di cogliere le differenze.

“Frank veniva prima di loro, ed eseguì il suo fenomenale Sochin, e poi arrivò Osaka con la sua personale versione di Sochin. L’intensità del kata di Frank era ineguagliabile, ma vedevo che la potenza di Osaka annientava la forza di Frank. La versione di Osaka aveva un contenuto così profondo di assoluta potenza, contrastante in modo così perfetto con il suo calmo aspetto esteriore, che divenne qualcosa di assoluta bellezza. Non sembrava altrettanto flessibile come lo era sicuramente Frank, ma era 10 volte più fluido; non appariva essere così veloce come Frank, ma il suo kata era finito prima che facessi un secondo respiro; le sue posizioni non erano così basse come quelle di Frank, ma il suo legame con il suolo abbracciava l’essenza stessa del fudou-dachi – la posizione inamovibile su cui è basato Sochin.”

Diversa, ma altrettanto memorabile, la maestria di Yahara nell’eseguire il suo tokui kata, Unsu:

“Dopo aver emesso un rauco “Unsu”, Yahara iniziò il suo kata, e io riconobbi subito di essere entrato in un nuovo mondo. Avvincente, ma inquietante e leggermente fastidioso da guardare, Yahara dava la convincente impressione di essere assalito da un’incredibile quantità di attacchi di sorpresa. Senza dubbio, doveva aver ripetuto quel kata molte migliaia di volte prima di quella, ma, invece della raffinata routine che ci aspettavamo, lui sembrava combattere contro circostanze avverse, in grado a malapena di reggere il confronto. Stava forse attingendo e iniettando nel suo kata le esperienze di vita reale che affrontava ogni giorno, sia nel dojo sia nelle strade di Tokyo?”

Dopo una parentesi negli Stati Uniti, desideroso di migliorare il proprio karate, Amos partì per Tokyo con una lettera del maestro Kawawada, che aveva sostituito il defunto Nakayama nell’organizzazione dei soggiorni-studio degli stranieri presso la Jka. Fu alloggiato all’Hoitsugan, lo spartano dojo-dormitorio voluto dal maestro Nakayama per ospitare i gaijin abbastanza coraggiosi e volenterosi per affrontare la prova, e fu subito baciato dalla fortuna. Il secondo giorno del suo soggiorno conobbe infatti il misterioso signor “K” che divenne il suo protettore. In cambio di qualche lezione di inglese, questo potentissimo uomo d’affari, che aveva finanziato o sponsorizzato i principali maestri della Jka, lo prese sotto la sua ala e fece in modo che il giovane e promettente karateka britannico fosse accettato, o perlomeno tollerato, dall’ambiente.

Dei nove anni trascorsi in Giappone mi limiterò a raccontare tre episodi, rimandando gli interessati alla lettura integrale del libro.

Il primo riguarda il Kan-Geiko (allenamento invernale) dello Honbu Dojo, al quale Amos partecipò pochi giorni dopo il suo arrivo, trovandosi come compagni di allenamento maestri affermati che aveva visto in azione anni prima ai campionati mondiali di Brema e del Cairo. Chi lo colpì più degli altri fu Yahara, impegnato accanto a lui in un “semplicissimo” gohon kumite, che però il giapponese interpretava come un combattimento per la vita o per la morte:

“Si allenava senza pietà, mentre demoliva, con ognuno dei suoi cinque attacchi, tutti quelli che si mettevano davanti a lui, che fossero allievi o istruttori. Gli altri istruttori potevano tenere una velocità di crociera, dato che era un allenamento facile per loro – stavano quasi giocherellando –, ma Yahara sferrava ogni tecnica come se fosse stata una questione di vita o di morte, a prescindere da chi avesse di fronte. Colpiva i suoi avversari con ogni attacco jodan, così inarrestabile e veloce che colpiva tutti, forte, sul mento, tutte e cinque le volte. Io guardavo a malapena il mio avversario, pur di lanciare degli sguardi di lato nella sua direzione.”.

Quando di fronte a Yahara si trovò una bella ragazza inglese, cintura bianca tra l’altro, Amos immaginò che il maestro l’avrebbe “risparmiata”. Si sbagliava di grosso!

Volò su di lei come se fosse stato alle finali degli All Japan, o come se si stesse scontrando con un gangster in un vicolo. Lui era un’immagine confusa e lei era bianca come un foglio di carta, alla ricerca disperata di un accenno di umanità in lui, mentre si scagliava contro di lei di nuovo, e ancora, con estremo furore. Lei si coprì e in qualche modo sopravvisse…

Un altro istruttore di cui Amos parla spesso nel libro è Masao Kagawa, attuale responsabile tecnico della JKS (l’organizzazione scissionista in precedenza diretta dal maestro Asai). Kagawa non aveva Amos in grande simpatia, forse perché geloso della sua familiarità col famoso signor “K”, e in un’occasione, indispettito per un pugno che gli aveva appena toccato il labbro inferiore, aveva infierito su di lui mandandolo direttamente in ospedale, dove gli avevano dato ben dodici punti a un sopracciglio “timbrato” da un mawashigeri. Amos perciò considerava Kagawa un vero duro e, dato che si trattava comunque di un suo senpai, aveva imparato a trattarlo con rispetto, tenendosi a debita distanza. Si può immaginare quindi la sua sorpresa sorprendo un lato nuovo del “pescecane” Kagawa, in occasione della riunione degli “anziani” tenuta per convincere il maestro Yahara a non uscire dalla Jka (cosa che avrebbe comunque fatto poco dopo, fondando una propria organizzazione).

“L’interminabile silenzio si ruppe quando sentimmo un debole suono di naso, che pian piano diventava più forte. Mi guardai attorno. Forse uno di noi aveva una reazione allergica alla tensione che c’era nella stanza? Tutti quelli alla mia destra e alla mia sinistra erano seduti con gli occhi spalancati, immobili, e guardavano in una direzione, verso il rumore del naso. Proveniva da Kagawa, e… si era messo a piangere. Non solo un commosso versare di lacrime, come quando si vuole bene a un commilitone e non si può sopportare di assistere alla sua morte sul campo di battaglia. Le spalle di Kagawa tremavano, il suo naso colava, la sua voce era spezzata, e tra le lacrime le sue parole diventavano ancora più enfatiche. «Senpai, senpai, saremo tutti persi senza di lei. Senpai, abbiamo bisogno di lei» singhiozzò. Yahara fece un’impercettibile smorfia di rassegnazione e guardò intorno per la stanza. Lui sapeva che Kagawa aveva giocato il proprio asso, una specie di sutemi-waza contro il maestro indiscusso delle tecniche di sacrificio. Aramoto offrì un fazzolettino di carta a Kagawa, e così passarono ancora alcuni strazianti secondi.”

Un impegno non comune nel vivere un’avventura straordinaria e nel raccontarla in modo avvincente e onesto.

Vorrei concludere questa lunga recensione con il suo esame di istruttore che culminò nella tradizionale rottura di tavolette, una pratica che, nonostante il celebre rigore organizzativo della Jka, non era mai stata affrontata né discussa. Così, dopo alcuni combattimenti dimostrativi e l’esecuzione del kata Unsu, Amos si trovò di fronte dgli avversari “concreti” che sembrava non avessero nessuna intenzione di cedere: “Kanayama e Maeda stavano di fronte a me tenendo le tavolette più saldamente possibile. C’era una strana confusione di mani cui fare attenzione, con tutte quelle dita che stavano intorno alla tavoletta, e un groviglio di braccia e di corpi più indietro. Poi Kanayama urlò: «Gambare!» (Vai, fallo!). E io lo feci. Bang! Le colpii con un gyaku-zuki a tutta forza, sperando che non troppe schegge si conficcassero nei miei polsi. Invece, mentre indietreggiavo, vidi due grandi ammaccature che mi guardavano… e quelle dannate tavolette ancora intatte. Provai di nuovo. Bang! Due grandi ammaccature più grandi fatte dalle mie nocche poco distanti dalle prime due, ma le tavolette rimasero ancora una volta intatte.”

Le tavolette furono infine frantumate da un poderoso maegeri e Richard Amos si diplomò istruttore, non senza sforzo. Uno sforzo e un impegno che sono un po’ la morale di tutto il libro, che raccomando come testimonianza di un impegno non comune nel vivere un’avventura straordinaria e nel raccontarla in modo avvincente e onesto.