Analisi dei bisogni dei soggetti in fase di sviluppo e metodi per soddisfarli. Conferenza del prof. Valter Durigon a Treviso, 14 gennaio 2017

A cura di Susanna Rubatto

Il M° Ofelio Michielan introduce l’incontro.

Oggi siamo qui presenti, io in qualità di maestro e il professor Valter Durigon di studioso, per cercare di aiutare e sostenere i genitori nella loro opera educativa, soprattutto per ciò che riguarda una migliore comprensione dell’attività sportiva.

Come ben sapete, io ho dato vita all’Associazione Ren Bu Kan e, nel corso degli anni, abbiamo anche creato la GIKO (Goodwill International Karate do Organization), un’organizzazione no profit che ha una sovrastruttura regionale, con epicentro a Treviso, e che ci consente di realizzare e finanziare molte attività e progetti. Lo facciamo con le quote di partecipazione agli esami di karate, tolti i costi utilizziamo il restante per dei piccoli progetti da attuare in tutto il mondo, in paesi che hanno bisogno anche del nostro piccolo sostegno dato direttamente e senza intermediari: da una casetta in Cile dopo il terremoto, ai testi per un anno scolastico a 120 bambini in Sri Lanka, all’offerta per un comune emiliano dopo il terremoto.

Come disse Pasolini, si scopre dopo un certo tempo se si è avuto un buon maestro, perché l’effetto del suo insegnamento lo si scopre molto dopo.

Con il prof. Durigon ci conosciamo da quando eravamo ragazzi. Ritengo che a livello nazionale, egli sia una delle persone maggiormente preparate nel suo ambito [Docente presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento all’Università di Verona, e docente della Scuola dello Sport del CONI. NdR], anche se io cerco sempre di capire quale tipo di cuore e di anima ci siano dietro a quelli con cui collaboro… e in questo caso ho trovato un’anima nobile, che pubblicamente ringrazio per tutto ciò che, negli anni, ha fatto per il karate, contribuendo a elevare le nostre conoscenze.

Io sono molto legato al mondo del karate, a cui devo tutto, e il motivo è celato in questo: io so che ogni giorno, quando faccio una tecnica di karate, un calcio o un pugno, so che quella tecnica sarà unica, non uguale a quella del giorno precedente, anche se può sembrare somigliante, e che non si ripeterà mai più. È per questo motivo che sono grato alla mia attività, perché mi consente di fare giornalmente un’analisi su me stesso. Ogni volta che pratico, faccio una sorta di “inventario” corporeo che mi permette di conoscere i miei limiti, perché è partendo da se stessi che si può migliorare e, solo così, posso essere coscientemente vicino ai miei giovani allievi. Non dimenticate mai che dietro a ogni tecnica imparata da un bambino, ci sono tanto lavoro e molta fatica, da tenere sempre presenti.

INTERVENTO DEL PROF. VALTER DURIGON

Per la prima volta, vorrei iniziare a parlare di sport e di karate, partendo dalla figura del Maestro. Il motivo per cui si è fatto questo incontro, è per aiutare i genitori a capire se hanno scelto lo sport “giusto” per i propri figli. Io stesso ho dei trascorsi nel karate, ma anche nell’atletica leggera e nella pallacanestro, perciò penso di avere un atteggiamento equidistante da tutte le discipline sportive.

A dire il vero, il mio primo contatto con lo sport sono state le bocce! (Mio padre aveva un bar con bocciofila…) E questo mi ha fatto nascere un gran rispetto per tutti i tipi di attività fisiche. Perciò, per me non è tanto importante il tipo di sport che si sceglie, ritengo molto più rilevante CHI insegna lo sport, la qualità dell’insegnante. Vediamo insieme quali caratteristiche dovrebbe avere e, per farlo, mi permetto di prendere ad esempio proprio il M° Michielan.

Il M° Michielan ha origini contadine e proprio questo gli ha consentito di interpretare il proprio insegnamento, la propria arte, in una forma “contadina”. Proseguendo con la metafora, il contadino/maestro ha:

- molta pazienza, anche di fronte alle intemperie che possono rovinare il “raccolto”;

- cura dei particolari, dei dettagli. Anche la pianta più piccola riceve le sue cure adeguate.

La mia “acrobazia” teoretica di oggi, è quella di evidenziare come il M° Michielan sia anche un contadino-poeta, il che non è strano dato che lo stesso fondatore del karate Shotokan, Gichin Funakoshi era un maestro elementare che scriveva poemi.

Come disse Pasolini, si scopre dopo un certo tempo se si è avuto un buon maestro, perché l’effetto del suo insegnamento lo si scopre molto dopo, quando si è distaccati dalla sua figura.

La stessa origine latina del termine indica che Maestro è colui che rende più grandi gli altri.

È perciò una connotazione diversa dalle figure che spesso incontriamo: ci sono fin troppi maestri-tecnici, mentre, non ci sono tanti maestri-poeti, cioè persone dotate di umanità, di sensibilità, di capacità percettiva che, prima di fare, gli consentono di riflettere. Il tecnico, invece, in genere agisce immediatamente.

È scontato che anche il primo abbia delle conoscenze tecniche elevate, ma sono solo strumenti che possono però anche essere inutili, se non sono filtrati da una personalità matura e cosciente.

Rispetto al karate e all’esempio di Funakoshi, ma non solo, mi domando quanti altri sport sappiano parlare di se stessi in modo poetico, in quanto c’è la tendenza a non esprimere poeticamente l’esperienza umana che si sta vivendo e che, in verità, è poetica.

La figura del maestro-poeta non è una mia invenzione, dato che se guardiamo alla radice del termine pedagogia, vediamo che indica il fanciullo, ma dalla stessa radice derivano anche i sostantivi poiéo (fare, creare) e poietès (poeta). Ed è qui che si può legare pedagogia, insegnamento verso i giovani, al termine poeta.

Insegnare non è dunque una questione tecnica, ma creativa.

Lo stesso M° Michielan, nel suo esempio precedente, ci ha detto come ogni giorno nella pratica del karate si crei qualcosa di nuovo, anche di piccolo, che non deve essere necessariamente eclatante.

Come possiamo capire chi è un buon maestro per i nostri figli?

Penso che non debba esserlo tanto nell’insegnare bene delle tecniche, ma nel farli crescere, nell’educarli e nel rafforzarli nel fisico, ma ancor più nel carattere.

Come docente alla Scuola dello Sport del CONI, incontro settimanalmente tantissimi tecnici di numerose discipline e ho molti studenti. Nella maggior parte di questi operatori, io non riconosco il germe dell’insegnante, anche se sanno benissimo la tecnica. Di quei docenti che sanno insegnare l’ABC, che insegnano a resistere alle frustrazioni del percorso sportivo, che sono in grado di dare il giusto sostegno. Quest’ultima è un’altra parola che deriva dal latino sponsor, perché così era denominato il paletto che anticamente sosteneva le vigne e le aiutava a crescere dritte.

Il primo sponsor dei ragazzi è la famiglia, che li sostiene nelle difficoltà che sempre s’incontrano nel praticare uno sport.

Come mi disse un amico francese, insegnare lo sport significa trasportare le conoscenze di una “vecchia testa” in un corpo giovane. In sostanza significa trasportare la propria esperienza (esperienza è il nome che noi diamo ai nostri errori…), la propria sapienza, su un corpo che ha maggiore energia, quella che al maestro, per anzianità, può mancare.

Allenare significa dare lena, infondere ossigeno, dare energia, mentre spesso vedo molti allenatori togliere energia ai ragazzi.

La stessa antichissima parola sport deriva da deportare, uscire dalla porta, fare qualcosa per diporto, per divertimento. Nel 1700, a causa della traduzione in inglese, il termine perse la particella ‘de’ e nacque la parola sport. Dall’accezione originaria di fare qualcosa per piacere ora, invece, lo sport si connota spesso come qualcosa da fare con sacrificio, per affermazione.

Allora, quale sport fare? …quello che piace!

Non esiste lo sport che “fa crescere meglio” di altri.

In genere, più che lo sport, ai giovani piace il maestro, l’istruttore che ‘contagia’ con la propria passione l’allievo, anche se, per l’insegnante è difficile mantenere inalterata negli anni la propria passione. Questa è la vera cosa da saper passare, più delle tecniche che sono solo uno strumento per trasmettere la passione. Perciò, una delle qualità che vi farà distinguere un buon maestro, è quanto questi è appassionato a ciò che fa.

L’insegnante deve però dare anche una valutazione che, soprattutto nella nostra cultura occidentale, è sempre sentita come un giudizio. In realtà noi ‘valutiamo’ continuamente nella nostra quotidianità, nelle piccole e grandi situazioni in cui operiamo delle scelte, da quella del parcheggio, a come vestirsi ecc.

In ambito sportivo, mi faccio aiutare da due termini inglesi, di derivazione latina:

- Evaluation: valutazione – dal latino valeo=dare valore

- Assessment: processo valutativo – dal latino assideo=sedersi assieme

Nel primo caso, l’insegnante dà valore a ciò che l’allievo fa, che sia alto o basso, e in qualità di valore è sempre migliorabile.

Nel secondo caso, il significato è sempre educativo: io mi siedo vicino a te e insieme vediamo e capiamo come risolvere le eventuali lacune emerse.

Nella mia esperienza di preparatore fisico con i ragazzi, devo ammettere che non ho sempre la soluzione pronta di fronte a un problema, ma dico loro che quel problema, da quel momento, diventa anche mio e che la soluzione la troveremo insieme: ci siamo seduti accanto. Perciò, oltre all’allievo, valuto anche la situazione e ciò che io posso fare in merito.

Questo discorso su ‘cosa fare’, è un problema soprattutto per le discipline individuali, come il karate. Di fatto, l’insegnante vive la dimensione collettiva dei suoi allievi, ma fondamentalmente è isolato, ha poche possibilità di condividere le incertezze che lo interrogano, specialmente post allenamento, riguardo alla lezione, all’atteggiamento che ha tenuto, alle modalità espressive ecc.

Da questo isolamento, si può uscirne ogni tanto con degli ‘scambi’, con dei momenti di confronto organizzati e ciò mi fa aggiungere che allora esistono 2 modi per allenare:

- uno molto facile, in cui si applicano semplicemente dei protocolli

- uno molto difficile, in cui si mette in discussione il proprio operato.

Il rapporto tra maestro e allievo

Ovviamente, non esiste un maestro se non c’è un allievo e viceversa. Perciò, deve esserci un ‘rapporto’ che si basa sul rispetto, in una misura di reciprocità.

Il dialogo in ambito motorio è scarsamente verbale e il linguaggio è molto sintetico. Si comunica di più con il corpo, i gesti, gli sguardi e la gestione della distanza, nel senso di maggiore o minore vicinanza fisica. Il ‘tocco’ è un altro modo in cui, per esempio, far capire un cambio di direzione del movimento o per fare percepire un’assistenza che dà sicurezza. In questo senso lo scambio è costante e concreto, potendo manifestarsi solo con la compresenza di tutti gli elementi suddetti, che avvengono in un contatto pressoché quotidiano (nel migliore dei casi) tra maestro e allievo. Solo in tal modo si crea un dialogo sincero, dove anche eventuali incomprensioni si stemperano facilmente.

Nel corso degli ultimi vent’anni, a livello sportivo, si è persa una massa enorme di potenziali talenti, perché non abbiamo saputo coglierli al momento giusto. A volte si è cercato di farli “maturare” prematuramente (provocando dei danni…), perché non sappiamo leggere le “stagioni” e ci si è avvalsi di modelli sbagliati. Ancora oggi molti educatori, allenatori e medici adottano la Teoria Maturazionale di Gesell (e l’approccio Piagettiano al bambino) in base alla quale lo sviluppo (motorio) è dettato da ciò che è scritto nel programma genetico.

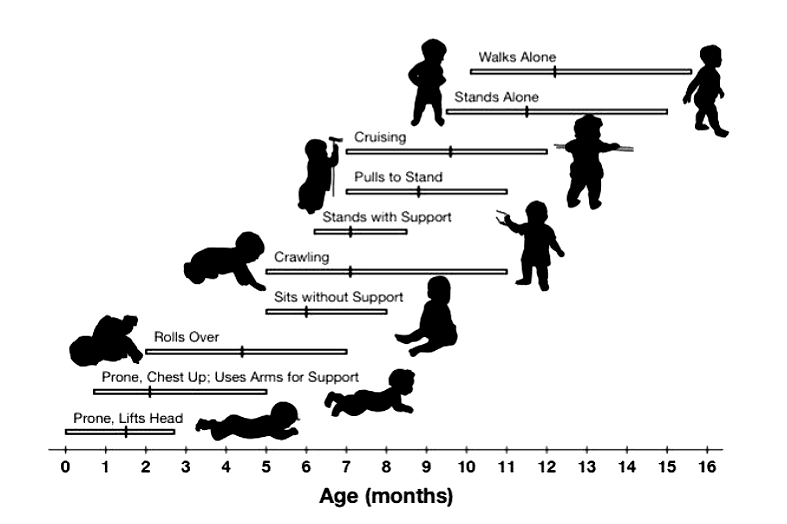

Fig. 1

Secondo il Modello di Gesell (fig. 1) un bambino dovrebbe, nel suo percorso motorio, sviluppare la propria motricità in tappe precise: dalla stazione distesa, a quella seduta, fino all’eretta. Quindi, in prossimità del compimento del primo anno, solitamente sta in piedi. Ecco, contemporaneamente un suo coetaneo in Africa, va a caccia di serpenti col machete! Eppure, il punto di partenza è uguale per entrambi…

Ciò significa che è l’AMBIENTE a fare la differenza nella maturazione corporea. È chiaro che in un ambiente urbanizzato, iper-protetto, com’è quello che abbiamo costruito noi adulti (probabilmente anche per ‘coprire’ le nostre ansie e paure), ci sono poche possibilità di sviluppo fisico per i nostri bambini, per cui si trovano già in ritardo rispetto ad altre zone, nemmeno troppo lontane. Per esempio in Galles o in Francia, sebbene l’ambiente sia ugualmente urbanizzato, comunque garantisce loro la possibilità di sviluppare una ‘motricità naturale’.

Di conseguenza si passa a un altro Modello che anticipa le fasi dello sviluppo motorio, in cui si vede che se alcune di esse (fondamentali) vengono ritardate troppo, come la quadrupedia, o se si saltano, più tardi causeranno problemi difficili da risolvere. Quindi, le tappe vanno rispettate, ma è quanto noi le facciamo durare che è sbagliato.

Tutto ciò è stato presentato dal prof. Guido Fumagalli, dell’Università di Verona, al 1° Convegno organizzato a Treviso nel 2014, quale parte di una grossa ricerca che egli sta conducendo da anni. [G. Fumagalli, Atti del convegno Sport e attività fisica spontanea: come, dove e perché. NdR]

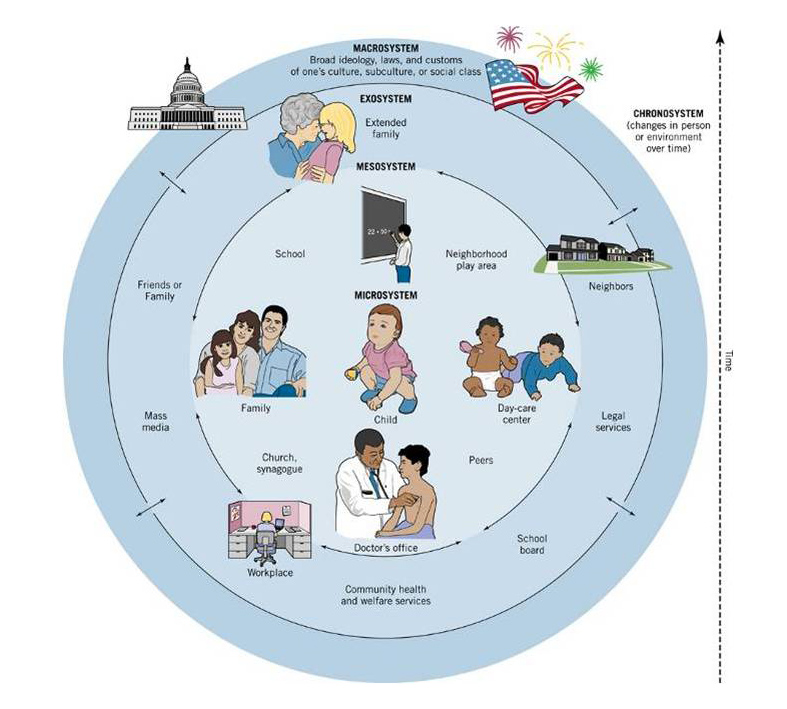

Fig. 2

Per quanto detto finora, bisogna ripensare alla motricità di un soggetto, non riferendosi solo alla sua individualità, ma tenendo conto anche del suo ambiente, rifacendosi al Teoria Ecologica dello sviluppo di Brofenbrenner, (fig. 2) dove il bambino è al centro, con i suoi bisogni, le sue necessità e le sue caratteristiche. Attorno, come in cerchi concentrici, ci sono elementi importanti:

La famiglia, quale garante dei primi approcci al mondo e alle esperienze, anche di natura motoria. In questo caso, saranno i genitori a dare i ‘buoni’ esempi di motricità… Se un genitore usa sempre l’auto, anche per piccoli spostamenti, o non utilizza mai le scale di casa, non dà dei buoni esempi di abitudini al movimento.

Io sogno degli architetti che pongano gli ascensori nel punto più lontano dell’entrata di un palazzo, in modo tale che, la prima cosa che s’incontra, sia la rampa di scale, perché salire le scale è uno dei movimenti più salutari!

La scuola, offre pochissimo: due ore scarse di educazione fisica alla settimana! Per fare un esempio, in Galles, a 12 anni, i bambini hanno già accumulato un monte ore di attività motoria (a scuola, nello sport ecc.) che è il doppio dei loro coetanei italiani. Un gap che è difficile recuperare.

La comunità. Un tempo, per esempio, c’erano le parrocchie, con gli oratori dove i ragazzi, fisicamente, potevano fare un’attività spontanea, continua e quotidiana. Era anche formativa, dato che spesso succedeva che i più piccoli imparassero dai ragazzi più grandi i rudimenti degli sport che questi ultimi stavano magari frequentando. Poi, s’iscrivevano in una palestra dove venivano “affinati”, ma la capacità motoria era già ben sviluppata.

Le società sportive oggi, hanno sostituito le precedenti aree ‘libere’, praticamente scomparse. Qui, per i genitori è importante conoscere quanto gli insegnanti siano qualificati, perché non basta aver appreso delle tecniche in un qualsiasi corso, per rendere idonea una persona all’insegnamento ai bambini.

Allenare, rispetto a una volta, è dunque un lavoro molto sofisticato e ci sono delle possibilità di recupero, anche se mancano delle task force, dei gruppi di allenatori consapevoli.

Vorrei sottolineare una cosa piuttosto ‘allarmante’ che succede in tutte le attività sportive: le federazioni, solitamente, promuovono corsi per formare gli allenatori che insegneranno ai bambini come prima esperienza… ed è qui che nasce un paradosso: dei neofiti iniziano a insegnare dalla situazione più complicata (non più difficile), perché ci sono tanti aspetti di cui si deve tenere conto. Inoltre, gli insegnanti di questi istruttori, generalmente, sono dei tecnici di ‘alto livello’, che di norma non hanno mai incontrato dei bambini nel loro approccio sportivo o non li allenano più da molto tempo e, quando tengono le loro lezioni hanno come riferimento dei soggetti adulti. A loro volta, i nuovi istruttori tornando alle loro palestre, pensano sia sufficiente applicare ciò che hanno imparato, soltanto in forma ‘ridotta’, magari d’intensità.

In realtà, allenare a livello giovanile è tutt’altro, è una specializzazione. Però, a livello federale, non è considerata in tal senso. Per cui ci basiamo sulla coscienza degli istruttori e sul loro buon senso (che a dire il vero pare merce in estinzione…).

A causa del lavoro inadeguato degli ultimi vent’anni, questa è la situazione che si è venuta determinando nell’ambito giovanile della preparazione motoria.

Il ricercatore Filippone ha messo a confronto dei test coordinativi e qualche risultato di tre specialità dell’atletica leggera, che sono indici di efficienza fisica:

- 60m. sprint = velocità

- Salto in alto e salto in lungo = potenza degli arti inferiori

I valori registrati tra il 1995-99 e confrontati con quelli di circa dieci anni dopo, mostrano un forte abbassamento, che però non denota tanto un degrado fisico, anzi, i ragazzi di oggi sono sicuramente meglio nutriti e controllati dal punto di vista sanitario, quindi qualitativamente sono migliori che in passato.

La mancanza, ciò che si è perso, è a livello di coordinazione, cioè di controllo dei movimenti, di abilità. Questo perché in passato le abilità si formavano a contatto con la natura, per esempio arrampicandosi sugli alberi o destreggiandosi fisicamente di fronte a degli imprevisti, mentre ora questa possibilità è quasi scomparsa, determinando la discesa delle prestazioni che, dai dati delle ultime ricerche, sta continuando.

Perciò bisognerebbe ridiscutere proprio gli ambienti di lavoro.

Quando aiuto l’operato dei maestri in alcune palestre di karate, uso far fare agli allievi dei percorsi variati, salite e discese, che aiutano a fare tornare la fisicità alle sue origini: noi siamo stati “costruiti”, a livello biomeccanico, con un apparato locomotore che è efficace se ci si arrampica, ma questo succede solo se andiamo in montagna.

Sotto il profilo della forza, probabilmente, in rapporto al nostro peso, siamo tra gli ‘animali’ più deboli in natura e lo stesso vale per la velocità, sia nella corsa sia nel nuoto, l’unico parametro dove, se ci alleniamo, possiamo essere vincenti, è appunto l’arrampicata. Certo, i nostri ambienti dai pavimenti dritti, le nostre strade piatte, hanno delle conseguenze negative. La nostra fisicità naturale si esprime al meglio e ne guadagna frequentando terreni più impegnativi, impervi.

Oggi, quindi, gli allenatori e i maestri, sono chiamati a un compito difficile, quello di ri-costruire nei loro ambiti e nelle loro palestre un ambiente il più possibile vicino a quello naturale, usando attrezzi e strumenti artificiali per riprodurlo, in modo da recuperare quella fisicità che sta scomparendo.

La quadrupedia è oggi tanto presente negli allenamenti offerti ai ragazzi, proprio, perché è lo schema dell’arrampicata, il movimento che, invece di essere fatto in verticale, è svolto in orizzontale.

Allenare, rispetto a una volta, è dunque un lavoro molto sofisticato e ci sono delle possibilità di recupero, anche se mancano delle task force, dei gruppi di allenatori consapevoli. Va detto però, che un allenatore può sempre maturare, con impegno, interesse e aggiornamento. Questi sono gli allenatori che si distinguono e fanno la differenza, perché il problema non è delle nuove generazioni.

I miei ultimi studi sono volti a capire perché ci siano degli atleti che, nel loro sport, non applicano solo delle tecniche sportive vere e proprie, insegnate loro negli allenamenti, ma che grazie a dei movimenti “improvvisati”, “creativi”, sono magari in grado di risolvere una situazione critica della competizione (questo è facile vederlo per esempio nel basket).

In realtà noi non “improvvisiamo” alcunché, perché funzioniamo per schemi di movimento, vuol dire che c’è qualcosa di pregresso che abbiamo già acquisito e che è andato a depositarsi nella nostra memoria finché, a un certo momento si manifesta e lo utilizziamo.

Conseguente a questo, mi nasce anche questa domanda: perché oggi i ragazzi si fanno spesso male? Probabilmente perché non hanno quel background, di cui parlavo prima, che avrebbe permesso loro di formarsi a contatto con la natura e con dei movimenti ‘naturali’, che gli avrebbero potuto insegnare, per esempio, a come rialzarsi se cadono o a ‘saltare’ in modo adeguato di fronte a un ostacolo.

C’è stata una cattiva interpretazione dello sport che ha portato a pensare che fosse fatto solo di movimenti ‘tecnici’ completamente avulsi dalla naturalezza del corpo. In realtà qualsiasi tecnica, dal tiro a canestro, ai gesti del karate, ha una sua base funzionale nella natura del corpo umana. È quello che oggi viene definito allenamento funzionale: collegato cioè alle caratteristiche del corpo. Se si fa qualcosa che non è legata a queste caratteristiche, si nuoce al fisico, tanto è vero che, alcune tecniche hanno creato dei problemi. Pensiamo alla spalla del pallavolista che nella ripetizione continuata di un gesto non “naturale”, come può essere quello che in alcuni tipi di ‘attacco’ deve far girare la palla in un certo modo, può causare delle tecnopatie con stati infiammatori e problemi di altro tipo. Questo perché non si è rispettata la funzionalità, in quanto bisogna sapere PRIMA com’è fatta e come agisce la spalla e POI trovare la tecnica che vi corrisponda, così si parte dal corpo e non il contrario.

Fortunatamente ora c’è tutto un movimento che va in questa direzione.

Un buon suggerimento per sopperire alle mancanze di un ambiente naturale da frequentare e dei conseguenti effetti positivi, è quello di espandere l’offerta formativa, provando a praticare anche un altro sport oltre al proprio per acquisire qualcosa che potrà poi tornare utile nell’attività principale. Oggi ci sono molte palestre, anche di karate, che già lo fanno, come per esempio utilizzare palle, elastici, cerchi ecc.

Per arrivare a questa ‘semplice’ realtà per lo sviluppo delle capacità coordinative, ci sono voluti però molti anni. Proprio con il karate già anni fa facevamo “sperimentare” agli atleti delle situazioni fisiche diverse dal loro solito, alternative. Divertendosi, acquisivano una motricità funzionale alla loro esperienza agonistica e da qui sono poi nati anche dei campioni.

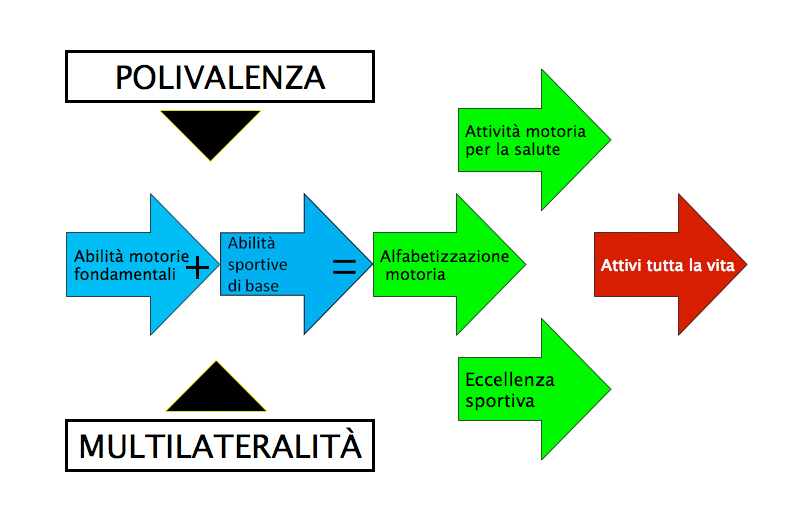

Le parole che considero “magiche”, sono polivalenza e multilateralità,cioè il saper esprimere in modo adeguato qualsiasi qualità fisica, per essere: resistente, ma veloce; flessibile e al contempo forte. Quindi, è una formazione globale e non solo specifica, per la quale ci sarà un tempo successivo. L’obiettivo è formare prima di tutto un atleta, che è tale quando ha sviluppato tutte le proprie capacità in maniera appropriata.

Polivalenza significa possedere un controllo motorio in vari ambiti della motricità.

Il maestro insegna l’ABC, l’alfabetizzazione motoria, a tutti i suoi allievi, solo più tardi i bambini sceglieranno se dedicarsi anche all’agonismo o se proseguire per diletto (fig 3)

Fig. 3

Questa tabella, stilata da un gruppo di ricerca canadese, è un documento interessante perché fissa con molto pragmatismo quello che si deve fare in ogni precisa fascia d’età:

- 0-6 anni – È una partenza ‘attiva’, principalmente svolta dai genitori che stimolano allo sport. Qui la parte “dell’imparare” è ancora preponderante rispetto alle gare. Queste sono importanti solo per conoscere nuovi amici, per vincere un po’ l’ansia e l’emozione vivendo un’atmosfera diversa dal solito… Per il resto non deve essere la cosa prevalente a questa età.

- 6-15 – Allenarsi all’allenamento, cioè imparare a resistere all’allenamento, che deve comunque restare piacevole.

- Solo verso i 15-21 anni (le ragazze un po’ prima data la loro maturità) si può finalizzare l’allenamento alla competizione, affinando e scegliendo le tecniche più efficaci, maturando strategie e tattiche. E allenarsi per (provare) a vincere.

Insegnare significa dare la possibilità a qualcuno di apprendere, favorendo il sapere, la conoscenza.

“La competenza è risultato dell’interazione strutturata tra abilità, conoscenze e atteggiamenti affettivi trasferibili e utili al proprio adattamento all’ambiente.” (cfr. Cristanini, 1999, 2000).

Bisogna ripensare alla motricità di un soggetto, non riferendosi solo alla sua individualità, ma tenendo conto anche del suo ambiente, utilizzando cioè il Modello Ecologico.

Solitamente queste sono qualità che ci rappresentiamo situate nella testa, ma forse il sapere è anche nel corpo e nel cuore…

Questo accento sull’affettività ci porta a ridisegnare completamente il progetto pedagogico, rispetto agli atteggiamenti affettivi che appaiono fondamentali nella trasmissione del sapere.

Divertimento vuol dire gioco, ma non inteso solo quello, per dire, con la palla, perché anche il combattimento può esserlo, è l’atteggiamento che deve essere ludico. Educare i ragazzi attraverso il gioco, vuol dire scoprire le loro potenzialità, perché li rende “trasparenti” ed è lì che rivelano ciò che effettivamente sono.

Io stesso all’Università ho ridotto il più possibili le ore di lezione in aula, aumentando quelle dell’esercitazione pratica, perché è quando vedo gli studenti ‘muoversi’ che li conosco.