Da “Il Libro dei Cinque Anelli” di Musashi a quando il M°Shirai ci disse che il Karate non è tecnica.

Nel 1644, il maestro di spada Miyamoto Musashi scrisse il Gorin-No-Sho, a noi pervenuto come Libro dei Cinque Anelli. Musashi, fondatore della scuola Niten Ichi Ryu, che letteralmente significa “Due Cieli, una scuola”, tentò di racchiudere in un unico documento quelli che riteneva essere i valori fondamentali di un guerriero. Il Gorin-No-Sho è oggi fra i manuali più noti e riconosciuti del panorama marziale.

Credo che la parte più illuminante del libro riguardi il ku, il vuoto, che diventa principio e fine della pratica, in un circolo infinito che si autoalimenta. La trattazione del ku, che appare brevissima rispetto al resto del libro, arriva come sintesi delle quattro parti precedenti, nelle quali Musashi descrive i fondamenti filosofici dell’arte (libro della terra), le caratteristiche dello spirito (libro dell’acqua), le caratteristiche del combattimento (libro del fuoco) e la necessità di conoscere l’altro per conoscere se stessi (libro dell’aria).

Bisognerebbe praticare con presenza di spirito, allineare mente e corpo, abbandonarsi alla disciplina con piena fiducia.

Il ku è ciò che non si può conoscere, è qualcosa che può essere percepito grazie allo studio della forma e che deve essere coltivato senza sosta. In lingua cinese ku è stato tradotto con il simbolo del Cielo (M. Koso, KarateDo n.10, 2008), che mi pare lo trasporti in una dimensione mistica, quasi eterea, un luogo in cui la mente si astiene dai giudizi e segue il corso della vita.

Secondo Musashi il vero guerriero allena la presenza di spirito, la saggezza, la forza di volontà, l’intuizione e l’attenzione in ogni momento, anche di notte, quando i veli dell’illusione sono scomparsi.

Quando tu avrai profonda familiarità con la Via dell’heiho, sentirai sorgere dentro di te una forza incredibile: l’azione sgorgherà spontanea, come reazione naturale; sarai cosciente del ritmo del momento e affronterai l’avversario senza esitazione, prendendo l’iniziativa nell’attacco.

(Il libro dei Cinque Anelli, Miyamoto Musashi)

Ma come si fa a percepire il ku, ad abbandonarsi al vuoto della pratica, quando si è sollecitati da innumerevoli pensieri esteriori e interiori? Spesso ci si allena in tarda serata, al termine di una giornata di studio o di lavoro, con addosso tensioni e stanchezza. Persino le gioie hanno un ruolo nella disattenzione. Ogni declinazione emotiva può impedire di praticare l’arte marziale nel modo corretto. Inoltre, viviamo in un’epoca che fatica a riconoscere i bisogni interiori, confondendoli con quelli imposti, com’è proprio della tradizione occidentale.

Il karate è un’arte fondata sul rispetto dei ruoli, delle gerarchie, dei comandi, della volontà del Maestro. Il karate è strategia, percezione di noi stessi in relazione allo spazio (kata) e di noi stessi in relazione all’altro (kumite). In entrambi i casi non è mai mero studio fisico, ma è impegno mentale, impiego di energie spirituali.

Il M° Shigeru Egami (1912-1980), allievo diretto di Gichin Funakoshi, sviluppò il suo karate studiandone l’efficacia dei colpi, ma anche approfondendone gli aspetti mistici e spirituali. Egami definì il karate la Via della pace, un metodo per far vivere gli uomini.

Lo stesso Gichin Funakoshi, criticato da alcuni per l’insistenza sui kata (hito kata sanen – tre anni per ogni kata), era un uomo modesto, che praticava l’umiltà come stile di vita e che ricercava l’autoperfezione dell’individuo.

I più grandi maestri della storia del karate non hanno mai tralasciato gli aspetti spirituali della disciplina, riconoscendola come contenitore di elementi superiori alla contingenza e alla stessa tecnica.

Il kime è un fatto spirituale almeno quanto è muscolare. Lo zanshin è lo spirito all’erta, che comunque presuppone una presenza fisica.

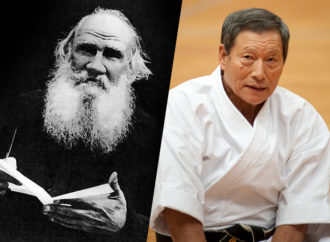

Qualche anno fa, durante uno stage nazionale, il M° Shirai disse che il karate non è tecnica. L’affermazione mi lasciò quasi perplessa, soprattutto perché a dirlo era stato lui, che della precisione tecnica e stilistica ne ha fatto un manifesto. Ma il solo karate che Shirai può accettare è quello efficace, pieno, denso di energia, ed è per questo motivo che a volte la tecnica in se stessa non è importante; invece, è l’idea di essa che si fa verità a diventare essenza dell’arte.

Il karate non è mai solo fisicità o potenza. Bisognerebbe praticare con presenza di spirito, allineare mente e corpo, abbandonarsi alla disciplina con piena fiducia. Questo non è mai semplice, perché il corpo ha i suoi limiti e la mente gioca continui scherzi. L’ansia ci toglie il respiro, la preoccupazione ci rende imprecisi, la gioia interrompe il filo dell’attenzione, il pensiero del futuro uccide la calma, i rimorsi del passato ci rendono timorosi o troppo sfacciati.

Il fine della pratica dovrebbe essere la pratica stessa, ma tanti elementi estranei alla disciplina corrompono i nostri risultati. Talvolta le prime frustrazioni derivano dai limiti fisici. Un ginocchio dolorante, le anche bloccate, una caviglia mal messa… e la mente non sente altro che quel dolore, rafforzando i limiti e impedendo il progresso. Ci convinciamo di non poter eseguire un movimento perché anticipiamo il dolore ancora prima che arrivi. Allo stesso modo, capita di credere che il corpo si stia muovendo come vogliamo noi, salvo guardarci allo specchio e accorgerci che stiamo facendo tutt’altro.

Iniziando la pratica del karate, ho trascorso i primi anni davanti a uno specchio. La mia Maestra voleva che ci guardassimo per correggere gli errori. Era un processo funzionale al progresso della tecnica, soprattutto perché eravamo bambini, ma spostava l’attenzione dall’interno verso l’esterno, cioè riduceva la capacità di percepire il movimento del corpo quando lo specchio non c’era. Si traeva grande beneficio dal vedersi; era un modo per capire dove mettere le mani e i piedi, per essere stilisticamente adeguati, per notare gli sbilanciamenti. Ma quando lo specchio è “sparito”, ricordo di aver fatto fatica, perché i punti di riferimento non c’erano più. Da quel momento, con il tempo, ho scoperto che l’essenza della pratica è all’interno di noi e non può essere fuori. Il baricentro del corpo è un fatto mentale; essere centrati, radicati al suolo, è un fatto non solo fisico, ma anche psichico. Il kime è un fatto spirituale almeno quanto è muscolare. Lo zanshin è lo spirito all’erta, che comunque presuppone una presenza fisica.

Per non essere schiavi della nostra mente, non dobbiamo rimuovere, ma trasformare.

Il karate è un processo mentale, un atto di volontà che unisce spirito e corpo nella tecnica. Si dice che una volta messo piede sul tatami bisogna lasciare fuori tutto quello che non è karate. La vita quotidiana, le cose da fare, i pensieri. In realtà, io credo che “lasciare fuori” non sia del tutto corretto. Sarebbe forse più utile imparare a spostare l’attenzione dal fuori al dentro, meditare, riconoscere i disagi e farli diventare acqua che scorre. Per non essere schiavi della nostra mente, non dobbiamo rimuovere, ma trasformare.

Se si percepisce il karate come una Via, un percorso che si compone di incontri, storie, emozioni, imprevisti, luoghi, allora si può tendere al perfezionamento di se stessi, com’era nello spirito di Gichin Funakoshi, definito un uomo del Tao.

Un discepolo chiese: “Qual è la differenza tra un uomo del Tao e un piccolo uomo?”.

Il sensei rispose: “È semplice. Quando il piccolo uomo riceve il suo primo dan, non vede l’ora di correre a casa per annunciare la notizia ai familiari con quanto fiato ha in gola. Quando riceve il secondo dan, si arrampica sul tetto per dirlo a chiunque possa udirlo. Dopo aver ricevuto il terzo dan salta nella sua automobile e scorazza per la città suonando il clacson e informando tutti del grande evento. Quando l’uomo del Tao riceve il primo dan, china la testa in segno di gratitudine. Ricevendo il secondo, china la testa e le spalle. Quando riceve il terzo, si inchina fino alla vita e si allontana silenziosamente camminando lungo il muro per non essere notato dalla gente.”

(Guerrieri senza armi, Richard Kim)