Gli Indiani d’America, dall’ottica di un karateka marginale.

(in Karate Do n.9 gen-feb-mar 2008)

Hau kola: “Ciao amico!” in lingua lakhota

Ho accolto con piacere l’invito del M˚ Ofelio Michielan di condividere con i lettori di KARATE DO una serie di riflessioni sul mondo degli indiani d’America. Un mondo per me e credo anche per molti karateka, senz’altro affascinante, che ha sempre incuriosito il pubblico, ma che, un po’ come l’universo complesso e variegato delle arti marziali, ha sofferto delle distorsioni e delle mistificazioni di certa pubblicistica e di vecchi stereotipi hollywoodiani.

Fortunatamente, in questi ultimi decenni, una serie di fattori hanno consentito ai nativi nordamericani di uscire, per così dire, dalle riserve e di farsi ascoltare in primis quali esseri umani. Non senza le gravi problematiche, pensiamo solo all’alcolismo diffuso e alle forti contraddizioni (i Seminole della Florida che acquistano per milioni di dollari la catena internazionale dell’Hard Rock Café, mentre gli Oglala di Pine Ridge restano la comunità più povera d’America), che oggi non conoscono frontiere e affliggono questo nostro pianeta globalizzato e sull’orlo del collasso, non solo ecologico. Pianeta che gli indiani tradizionalisti, nella loro saggezza, chiamano ancora con affetto reverenziale Mother Earth.

Il consolidamento dei diritti all’autodeterminazione, un ricambio generazionale e una maggior visibilità anche a livello internazionale, unitamente a una letteratura più sensibile al punto di vista dei nativi (basta ricordare il classico di Dee Brown ‘Seppellite il mio cuore a Wounded Knee’, sulla cui traccia è stata da poco realizzata negli Usa una produzione sul grande schermo), hanno dato quindi nuova voce agli indiani. Il loro grido aveva cominciato a farsi sentire già negli anni ‘70 con l’attivismo politico dell’American Indian Movement, ma anche nel nuovo filone di film come Un uomo chiamato cavallo, Soldato Blu, Piccolo Grande Uomo, fino a Balla coi lupi. In quest’ultimo in particolare, gli indiani, tra i quali mi stimo di aver conosciuto personalmente il compianto Floyd Red Crow Westerman, l’anziano Ten Bears per intenderci, oltre a interpretare se stessi e a parlare correttamente il lakhota, hanno fatto a un tempo da protagonisti e da sfondo etno-moralista alla catarsi metamorfica di un Kevin Costner turned Indian.

Ma non è di letteratura o di filmografia “amerindiana” che intendo trattare bensì, rifacendomi a una recente conversazione con il M° Michielan, di una serie di temi e concetti di possibile interesse comune, sui quali aprire un dialogo, forse anche un confronto, con i lettori di questa rivista. Attenti, io compreso, a non cadere nella trappola di facili astrazioni New Age e di essere sempre consapevoli di una fondamentale ovvietà: il karate è una cosa e gli indiani ne rappresentano un’altra. É pur vero comunque che il primo mi ha fornito una preziosa chiave di lettura ai secondi. Parimenti, la mia vicinanza al mondo degli indiani d’America mi ha aiutato a meglio capire certi aspetti del karate-do, in base anche a quel principio di complementarità e di “interconnessione” così eloquentemente espresso nella lingua dei sioux con mitakuyesin, maldestramente riducibile a “tutte le mie relazioni”.

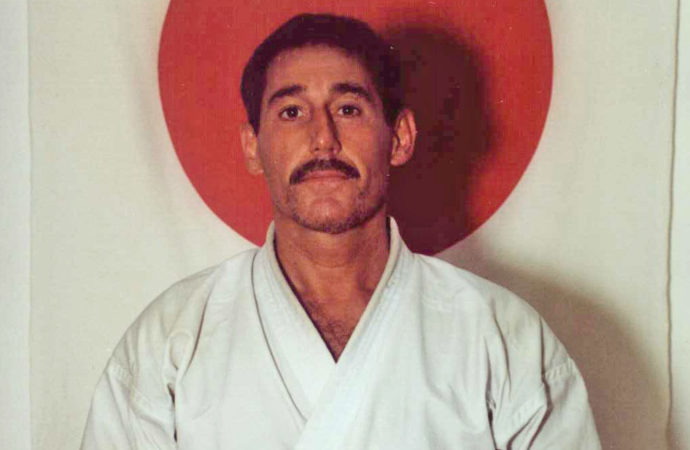

Quanto riassunto in questo primo articolo introduttivo, che sarà per forza di cose essenzialmente autobiografico, e in quelli a venire, si basa non solo sulle mie letture ma, soprattutto, sulle mie esperienze in Indian Country (termine che va oltre i confini meramente geografici delle riserve) in parte condizionate, meglio, arricchite da diversi fattori; non ultimo un eclettico background culturale (siciliano di nascita, veneto d’adozione, virginiano di lunga residenza) e, egualmente importante la mia, seppur marginale, appartenenza da oltre un trentennio alla grande famiglia dello Shotokan. Sottolineo marginale, come anche dal titolo, non per falsa modestia, mi reputo un mediocre sempai praticante, bensì come dato di fatto che comunque penso non invalidi questa nostra inusuale proposta di lettura. Anche perché la marginalità protratta nel tempo, qualsiasi ne possano essere le cause, quando è in relazione costante a uno stesso punto di riferimento, riflette pur sempre un certo grado di appartenenza, se non sempre di competenza in materia.

Nel mio caso, così come in quello di chi mi sta seguendo, l’appartenenza al mondo del karate tradizionale offre comunque un comune denominatore sul quale impostare il nostro dialogo. Molti potranno non condividere il metodo e le conclusioni di questo excursus, inconsueto per una rivista specializzata di karate, ma non dovrebbero dubitare della sincerità. A partire dalla seguente consapevolezza, che potrebbe sembrare trita, ma non lo è: più mi sono addentrato nel mondo degli indiani, più mi sono reso conto di saperne poco, considerazione analoga a quella che ho ripetuto a me stesso, poco tempo fa dopo un allenamento con il M˚ Michielan, in occasione di una mia visita alla “vecchia” palestra di via Serena, dalla quale mancavo da anni.

Mi stimo di aver conosciuto personalmente il compianto Floyd Red Crow Westerman, l’anziano Ten Bears per intenderci.

Chiedo venia ai lettori per la lunga parentesi autobiografica che mi accingo ad aprire, ma la ritengo giustificata nell’economia del presente discorso e di quelli futuri. Dico subito che nutro per il karate, nel suo significato più ampio, un profondo rispetto e anche riconoscenza, per motivi che risulteranno chiari da quanto segue e nel corso dei nostri prossimi appuntamenti. Aggiungo anche che non tendo, per natura, né al protagonismo e tanto meno alla piaggeria, né mi ritengo nel mio piccolo un “oss man”, condividendo in questo la risposta del M˚ Beppe Perlati apparsa in ben altro contesto, sempre sulle pagine di Karate Do. Ci tengo in ogni caso a sottolineare che i sentimenti cui sopra, li condivido anche e in particolare con il M˚ Michielan, dal momento che fu lui per primo, nell’oramai lontano 1972, ad accogliermi al RenBuKan di Treviso. Così come fu sempre lui a farmi da guida, spesso duro nei metodi, ma coerente nei principi, sino al conseguimento nel 1975 della cintura nera, in un esame altrettanto duro e impegnativo presieduto dal M° Hiroshi Shirai. Pur appartenendo quindi solo alla “quarta generazione” della nuova era del karate italiano, inaugurata dallo stesso M° Shirai con la creazione della mitica FeSIKa, (i vari Maestri De Michelis, Fugazza, Perlati, Baleotti, Capuana, Montanari, Tagliaferri e quant’altri ancora costituivano la prima, il “mio” M˚ Ofelio e i suoi coetanei la seconda, poi i miei sempai di palestra Ermino Tonazzo, Gigi Dariol, Andrea Rigo la terza), ho ben vivo il ricordo (e qualche segno sul corpo) di cosa fossero allora gli allenamenti e le gare di karate shotokan. Quanti hanno vissuto quegli anni memorabili del karate italiano sanno bene di cosa parlo.

Come per la grande maggioranza dei praticanti, il conseguimento della cintura nera rappresentò anche per me, grazie anche all’esempio del mio Maestro, un momento di riflessione sulle motivazioni che mi avevano spinto in palestra, il significato intrinseco del karate e dei precetti enunciati nel Dojo Kun dal M° Gichin Funakoshi. Seppure mi interessassi già seriamente della storia e della cultura degli indiani, nei limiti imposti dallo studio a distanza e dalla scarsezza delle fonti allora disponibili in Italia, non avrei certo potuto immaginare che di lì a pochi anni quel “semplice” shodan e quel che sarebbe stata poi, in America, la mia pratica amatoriale del karate, mi avrebbero spesso sostenuto e agevolato anche nella mia attività di antropologo ricercatore e nei miei rapporti personali in Indian Country. Complementarietà, insomma, di due realtà così apparentemente distanti e diverse.

A questa premessa devo aggiungere un’ulteriore nota biografica, così da definire meglio il contesto entro il quale, a partire dal prossimo numero, ci avvicineremo insieme ad alcuni aspetti della cultura indiana tradizionale, che credo offrano interessanti spunti di riflessione per i seguaci del karate-do.

Dirò che, assolti gli obblighi di leva, mi trasferii negli Stati Uniti per approfondire i miei studi universitari sugli indiani d’America. Un argomento sul quale in Italia non vi era allora né una tradizione accademica né tanto meno alcuno sbocco professionale. Ciononostante, la buona preparazione umanistica ricevuta, prima al liceo e poi all’università (seguendo un percorso decisamente eclettico poi bruscamente interrotto), unitamente a determinazione, hard work e un pizzico di fortuna, mi consentirono di accedere al mondo accademico americano, vincendo una borsa di studio per studenti internazionali all’American University di Washington.

Una volta inseritomi in una realtà universitaria così diversa da quella italiana, la mia passione per la materia e il punteggio ottenuto negli esami di ammissione, mi qualificarono per l’incarico di assistente a un noto antropologo, all’epoca uno dei pochi indiani d’America attivi in questo campo. Mera curiosità storica: il prof. John J. Bodine, nativo del Pueblo di Taos nel Nuovo Messico, presentò al Congresso una testimonianza che risultò determinante nella restituzione da parte del governo americano a Taos Pueblo di un laghetto montano chiamato Blue Lake, sacro agli indiani; il cui controllo esclusivo per riti e cerimonie era stato loro sottratto arbitrariamente, insieme alle terre limitrofe, per essere incorporato nella Carson National Forest. Lavorando a stretto contatto con il prof. Bodine e con un altro docente particolarmente addentro allo studio delle lingue native americane, conseguii prima il Master e poi il Ph.D in antropologia culturale.

E il karate? Per una di quelle coincidenze che alle volte nei momenti difficili rendono meno ardua la vita, il caso volle che non lontano dall’università fosse stata aperta da poco una palestra shotokan. Avevo cercato dappertutto in Virginia, ove abitavo, una buona palestra di karate tradizionale, ma senza esito. Miriadi di scuole coreane di Tae-kwon-do, scuole di Kempo, di Full Contact, qualcuna di Judo, Aikido, Jujitzu, e gli ibridi più disparati; poi, nella piccola Chinatown di Washington, scuole di Kung Fu, Jeet Kune Do, Wushu e così via, in vecchi scantinati o nei retrobottega di negozi ingombri di chincaglierie “made in Hong Kong”.

Per un novello antropologo e all’epoca ancor giovane amatore del karate, quelle ricerche condotte de visu furono davvero un’esperienza singolare oltre che una finestra aperta sull’incredibile universo americano delle martial arts. Pur constatando, per quel poco che ne potevo capire rapportandole alla mia limitata esperienza in Italia, la padronanza delle tecniche anche “strane” di molti praticanti e dei loro insegnanti (ma rilevando spesso anche la dappocaggine di certi boriosi Grand Masters, nonché sedicenti World Champions – forse di galattici tornei interplanetari, a giudicare dall’impressionante collage di stemmi variopinti cuciti sulle loro uniformi, davanti, di dietro, di lato…), non provavo sintonia avendo difficoltà a comprenderne “il linguaggio” e non mi riferisco qui ai loro strani accenti.

Esaurite le yellow pages, telefonai allora alla palestra del M° Nishiyama a Los Angeles. Chi mi rispose mi diresse a un neo costituito Washington Karate Club situato a Georgetown (ricordate l’Esorcista, o il libro di Beppe Severgnini?), facile da trovare. Mi aspettavo una grande palestra di un qualche sensei della leggendaria Nihon Karate Kyokai, la JKA, e confesso che provai una certa apprensione mentre mi avvicinavo all’edificio di mattoni rossi che ospitava la palestra. Il dojo in effetti era ampio, un tatami di legno lucido ben curato, ma chiaramente invecchiato, relativamente elastico. Le linee sul parquet e i canestri alle due estremità indicavano che lì si giocava a basket. Non vidi nessuno e pensai di trovarmi nel posto sbagliato, poi da una porta spuntò un mio coetaneo, biondo, atletico, dai lineamenti tipicamente americani. Indossava il familiare karategi e una cintura nera: “Can I help you?” mi chiese. Gli risposi che cercavo una palestra Shotokan e che ero stato diretto lì da una mia telefonata al M° Nishiyama. Mi disse che ero nel posto giusto, che lui era un allievo diretto del M° Okazaki di Philadelphia e il responsabile di quel dojo e che lì si praticava lo Shotokan della JKA. Spiegai che ero italiano, “cintura nera” … e che mi interessavo di American Indians. Glenn Sappington, il mio interlocutore, si disse sorpreso che un italiano potesse interessarsi di indiani, ma era felice che avessi trovato il suo dojo ed esclamò “Finally, a black belt!”. La ragione del suo entusiasmo la capii non appena aggiunse che, oltre a lui, io ero la sola cintura nera, che gli altri erano cinture bianche o gialle e che in tutto, lui ed io compresi, non raggiungevamo la dozzina. Il karate mi aprì così non solo le porte del dojo di Georgetown, ma anche di un’amicizia che dura tuttora.

Nelle Smoky Mountains di questi indiani, che si autodefiniscono Aniyunwiya, cioè “Veri Esseri Umani”, grazie anche al karate mi furono aperte nuove porte.

Insieme a Glenn cominciai a frequentare i corsi di aspirante istruttore presso il dojo del M° Teruyuki Okazaki, al quale faceva e fa capo tuttora la International Shotokan Karate Federation (l’anno scorso ISKF si è staccata dalla JKA, ma non entro nel merito).

Glenn mi presentò a questo grande sensei, allievo diretto del M° Funakoshi, e rimasi colpito dalla sua umanità e bravura. Alcuni lettori forse lo ricordano dalla storica foto nel libro Dynamic Karate del M° Nishiyama, che lo vede ritratto molto più giovane nell’esecuzione di un perfetto yoko tobi geri, mentre lo stesso M° Nishiyama esegue contemporaneamente un yoko geri kekomi.

I miei impegni non mi consentirono di approfondire come avrei desiderato il mio rapporto di discepolo con quel grande maestro. Ricordo comunque alcuni piacevoli episodi, come quando una sera andammo insieme a cena, il M° Glenn e io. Con un forte accento, malgrado i molti anni trascorsi negli States, il Maestro ci parlò dei Niju Kun (i 20 precetti) del M° Funakoshi e dell’importanza di “praticare karate” nella vita quotidiana. Lo ascoltammo sorseggiando té verde per più di un’ora, senza proferire parola.

Nel 1980 il dojo si era molto ingrandito. Glenn mi incaricò allora di mettere insieme una squadra per partecipare alle qualificazioni ai campionati nazionali ISKF. Sapevamo che avremmo dovuto fare i conti con le forti squadre allenate dai maestri giapponesi che, con la strana eccezione di Washington, insegnavano nei dojo delle grandi città della costa atlantica. Scelsi due bravi karateka, più un sostituto in caso di infortunio, e ci allenammo con impegno.

Come previsto, il Campionato East Coast fu duro e selettivo. Il kumite a squadre sarebbe potuto forse andar meglio per noi, ma eravamo alla nostra prima uscita di squadra e, soprattutto, mancavamo di un maestro che ci avesse potuto preparare a competere con gli allievi dello stesso M° Okazaki, oltre a quelli di altri bravi sensei come il M˚ Mikami, il M˚ Takashina e così via. Ci riscattammo però nel kata a squadre, con l’orgoglio e la determinazione di veri ronin.

Avevo scelto il kata Jion perché prima di lasciare l’Italia lo avevo praticato assiduamente con il M˚ Michielan, il quale a sua volta, se non ricordo male, aveva vinto proprio con quel kata il campionato italiano a squadre. Agli East Coast vincemmo anche noi, tra la sorpresa generale, nostra compresa, con una buona esecuzione di questo difficile kata. Ricordo che alla consegna delle medaglie il M° Okazaki, sempre paziente e generoso, mi sorrise e mi disse semplicemente “good” poggiando entrambe le mani sulle mie spalle mentre io mi inchinavo. Ero felice e anche commosso, pensai con riconoscenza e orgoglio al mio maestro e all’Italia lontana. Ai campionati nazionali arrivammo secondi, non male per degli underdog.

Quello stesso anno presi il Master e cominciai l’intenso lavoro di preparazione al Ph.D. e alla ricerca sul campo che mi avrebbero condotto presso gli Eastern Cherokee. I CHEROKEE, ramo meridionale del ceppo linguistico irochese, sono famosi per il sillabario inventato intorno al 1820 da un mezzosangue di nome Sequoya che permise loro, addirittura, di stampare libri in cherokee e un giornale bilingue.

I Cherokee orientali, in particolare, sono i discendenti di nuclei sparuti che, per sfuggire alla rimozione forzata dell’intera Cherokee Nation (e delle altre tribù cosiddette “civilizzate” dei Choctaw, Chickasaw, Creek e Seminole) decretata dal governo americano, si rifugiarono sulle montagne. Dei 15mila Cherokee che furono deportati nel 1838-1839 nell’Indian Territory, l’odierno stato dell’Oklahoma, circa 4mila morirono lungo la Trail of Tears, il “sentiero delle lacrime”, o poco dopo l’arrivo. Poche centinaia, invece, i fuggiaschi rimasti nelle fitte foreste della Carolina del Nord. Passata la crisi, a questi tenaci nativi delle montagne fu concesso di riorganizzarsi come Eastern Band of Cherokee Indians, in una piccola riserva non lontano dal confine con il Tennessee. Nonostante i profondi cambiamenti introdotti dal lungo contatto con la cultura occidentale e il cristianesimo nelle sue diverse confessioni, la loro vita continuò a ispirarsi al principio tradizionale della harmony ethic.

Prima sui libri e poi direttamente a contatto con questa gente semplice, generosa e ospitale, la loro “etica dell’armonia” a me non pareva poi tanto dissimile da concetti analoghi, per dire, della filosofia buddhista e del karate-do. Nelle Smoky Mountains di questi indiani, che si autodefiniscono Aniyunwiya, cioè “Veri Esseri Umani”, grazie anche al karate mi furono aperte nuove porte. Questa volta si trattava della loro riserva, delle loro case, delle loro tradizioni, ma di tutto ciò e di altro, se l’argomento può ancora interessare, ne parleremo nel prossimo numero.

Oss.